今回は15名の参加でした。

(^o^)/

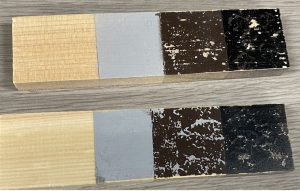

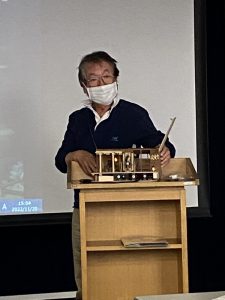

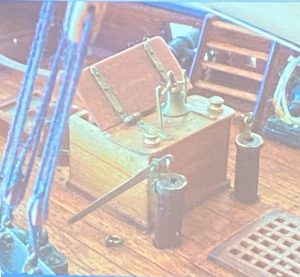

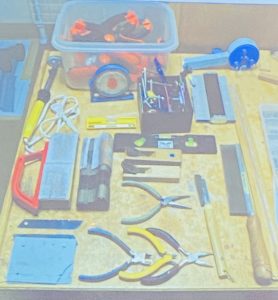

私の工具箱

ベテランの方の愛用のツールの紹介です。

ブロクソンの旧型のドリススタンドです。

カッター、フェルト、ヤスリ、ダイヤモンド、等いろいろな先端工具が所狭しとならんでいます。

刃の高さと角度が変えられ大変便利です。

直径50mmのチップソー 細目、荒目です。

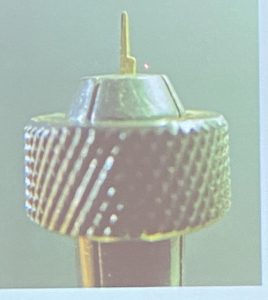

サンフレックスのドラムサンダーです6mm軸で直径は45mmもあります。

サンフレックスのドラムサンダーです6mm軸で直径は45mmもあります。

#120です。

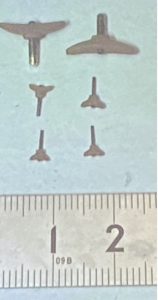

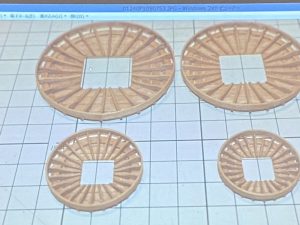

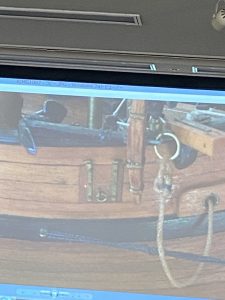

デッドアイの3つの穴を綺麗にあけるのは大変です。

この治具を使うと簡単に位置決めができます。

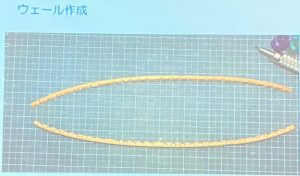

一定の厚さで大量生産できます。

工具の一覧です。

工具の一覧です。

ノコギリ、イタリア製の外板曲げコテ、サンディング、カンナ、ニッパー、糸より機、曲線定規、等々

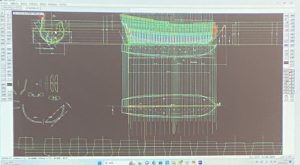

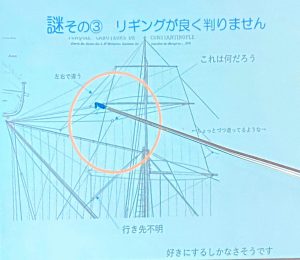

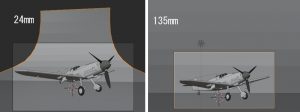

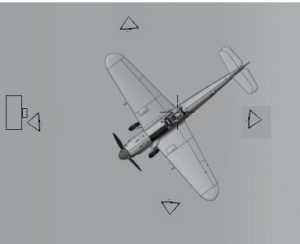

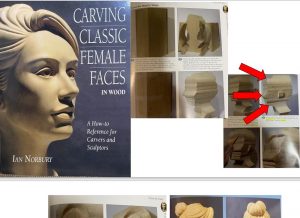

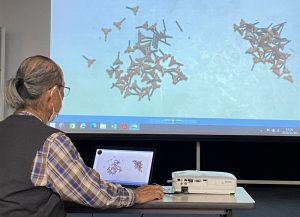

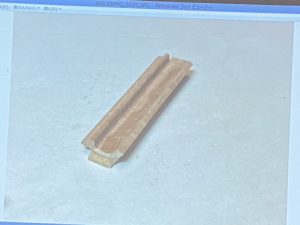

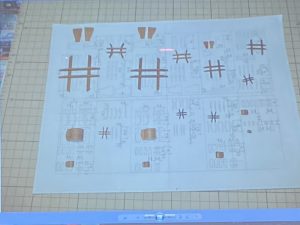

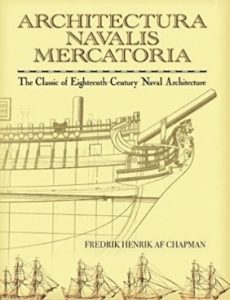

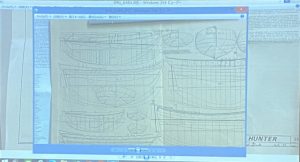

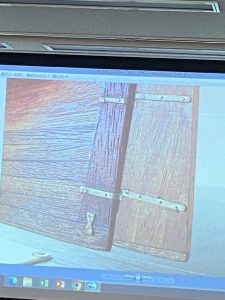

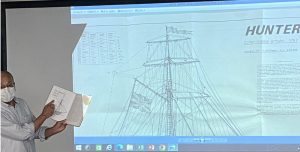

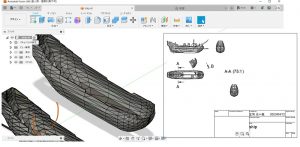

綺麗な作図です。ここまで精密な図面は中々かけるものではありません。

このCADはフリーCADの

定番のJW-CADです。現在も更新されています。

3D-CADだと登録不要のFreeCADか有名なフュージョン360

が定番です。

部品一つ動かすのも中々意のままになりません。

最初に置いた場所が後々まで影響します。

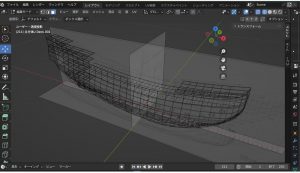

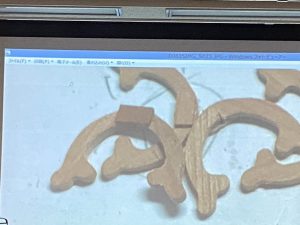

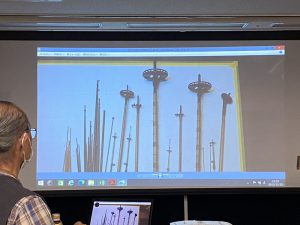

CGでモデリングしてObj形式ファイルを出力して

CGでモデリングしてObj形式ファイルを出力して

フュージョン360で読み込んで、更にメッシュデータをソリッドに変換して

図面を印刷した方が楽だと思います。

CGはBlender一択です。

その位 モノづくりの素人にとって3D-CADは操作が難しいです。

CGとは別物です。

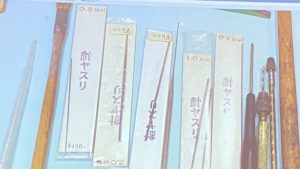

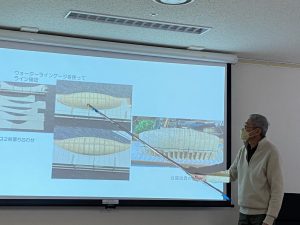

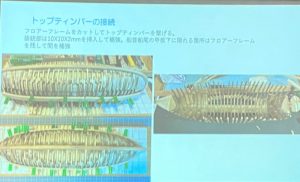

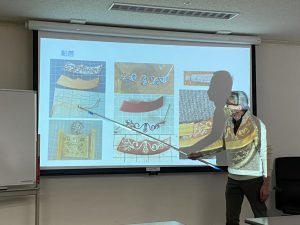

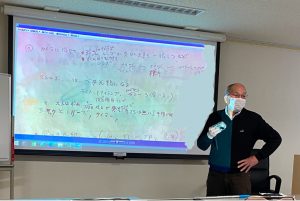

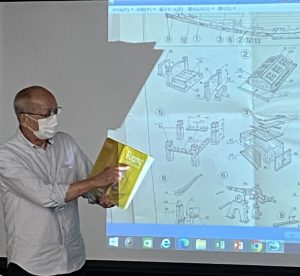

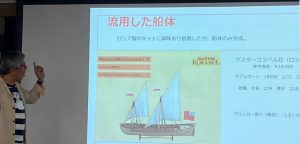

次に大石会長からの紹介です。

次に大石会長からの紹介です。

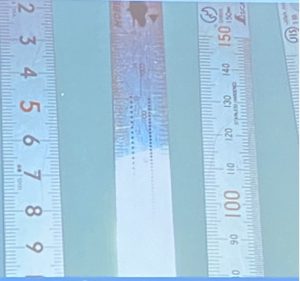

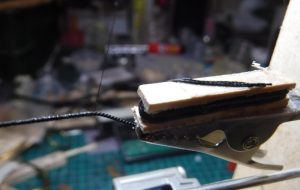

精密糸鋸です。鋸の幅は0.16mmです。

非常に折れやすですが、真鍮でも木材でも良く切れます。

特にハープのマイクロ糸鋸は手のひらにのる程小さいですが

非常に便利です。ちょっと高価ですが

ヒシカ工業の細工鋸です。

ヒシカ工業の細工鋸です。

高級品です。

デザインナイフはオルファが有名ですが、NTが切れ味が長続きするので重宝するそうです。

デザインナイフはオルファが有名ですが、NTが切れ味が長続きするので重宝するそうです。

早速求めましたが確かに良いです。

刃の角度は30度と45度があります。ピンセットの一覧です

大分以前にボークスでゲットされたそうです。

今は無いかもしれません。

プラモデルなどでは、墨入れ、ブラッシング、平筆などいろいろな筆をつかいますが、これだけ揃うと気持ちがいいです。

筆は作業が終わったあとの、手入れが大変重要です。

紹介があったのは、チェコ製でした。

CMK H1006 very smooth saw で海外では検索するとヒットします。

42山もあるそうです。

カミソリノコの名称でネットで売っています。

薄さ0.13mmのカミソリタイプのノコ刃を使用するのこぎりです。

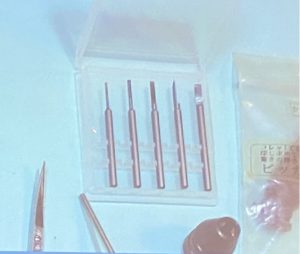

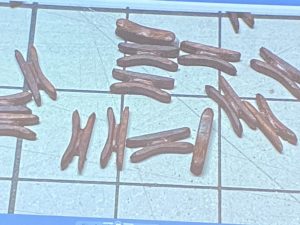

ピンバイスなどにくわえて使用する、小型かつ精密な彫刻刀の平刀です。

片刃で幅が五種1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm

片刃で幅が五種1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm

軸の太さ:3mmでピンバイスにつかんで使います。

amazon でも売っています。

でも売っています。

GodHandでは他にも変わった道具がたくさんあります。是非ホームページをご覧ください。

いろいろなカンナです。

次回をお楽しみに(^o^)/