遅くなりました。

遅くなりました。

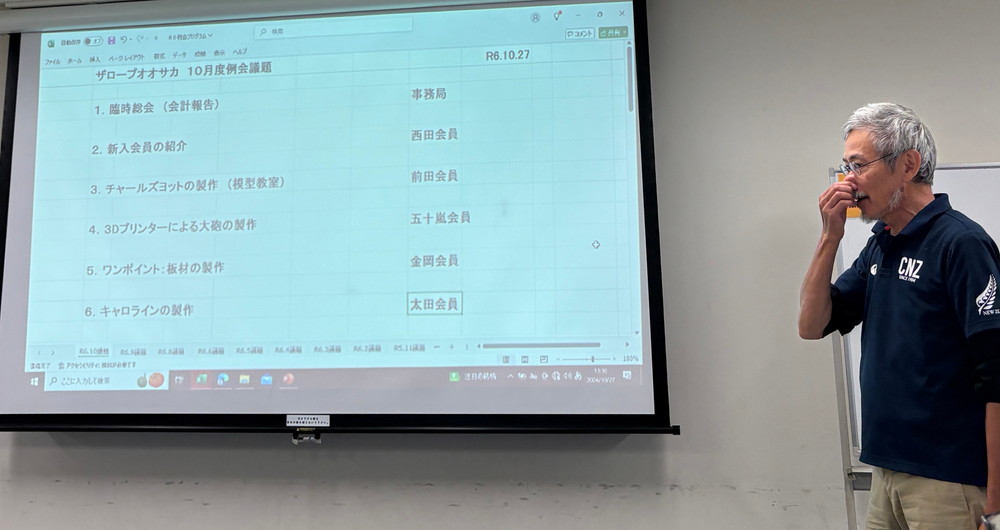

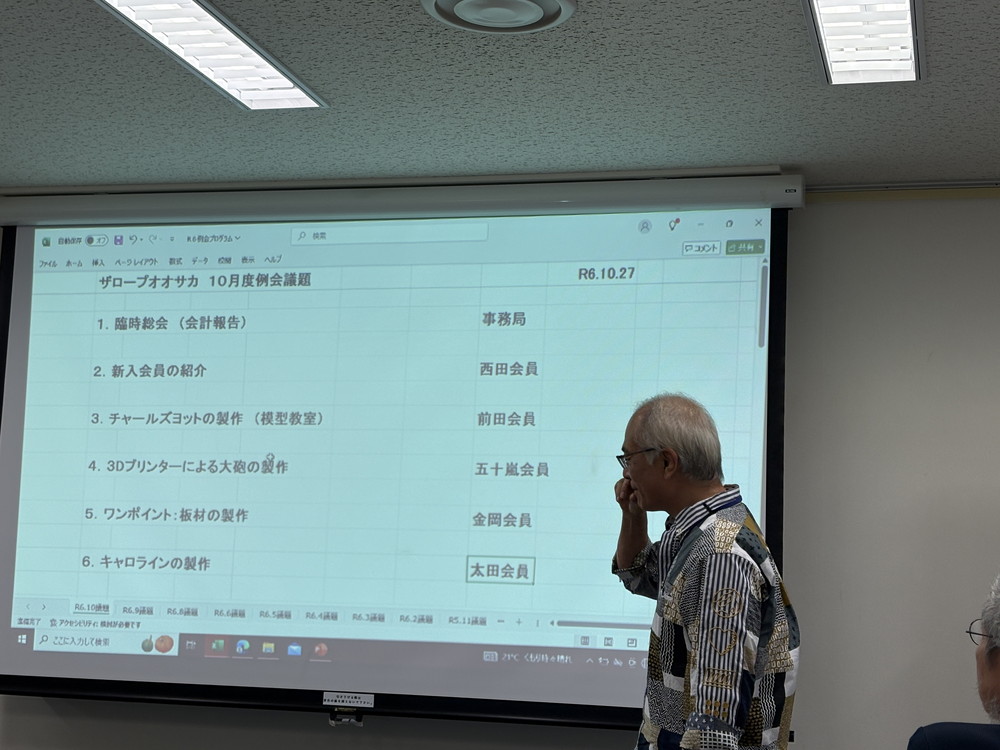

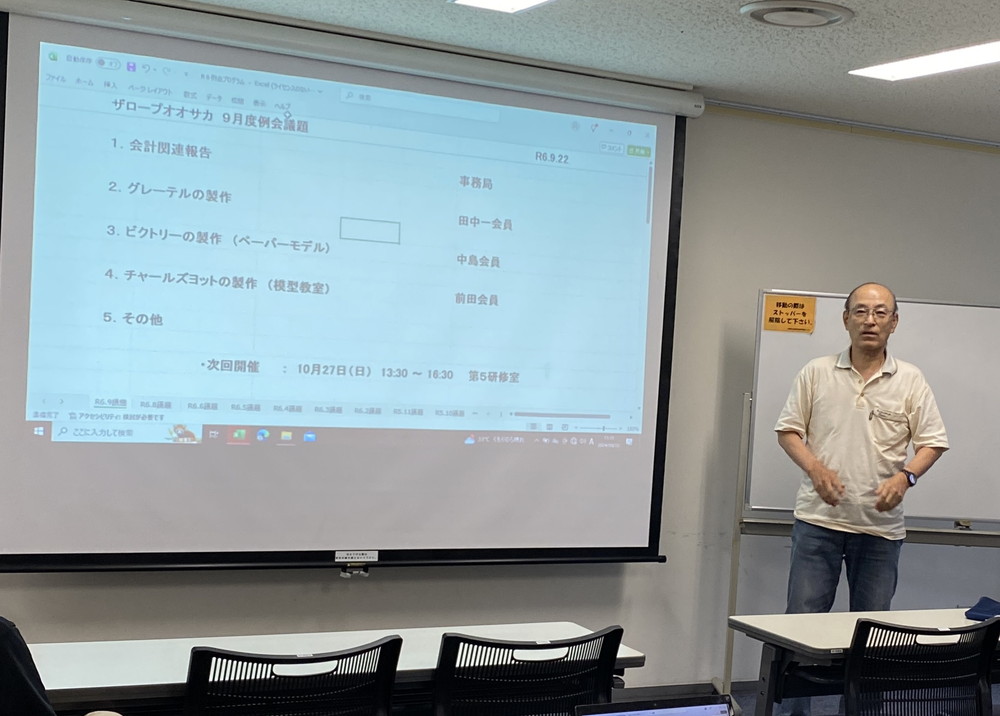

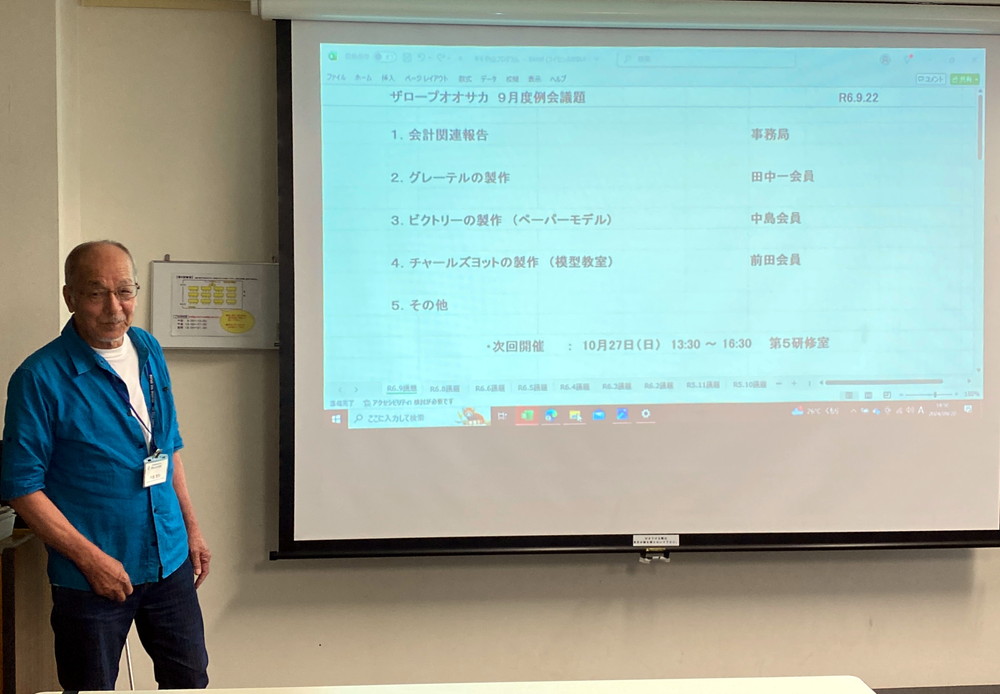

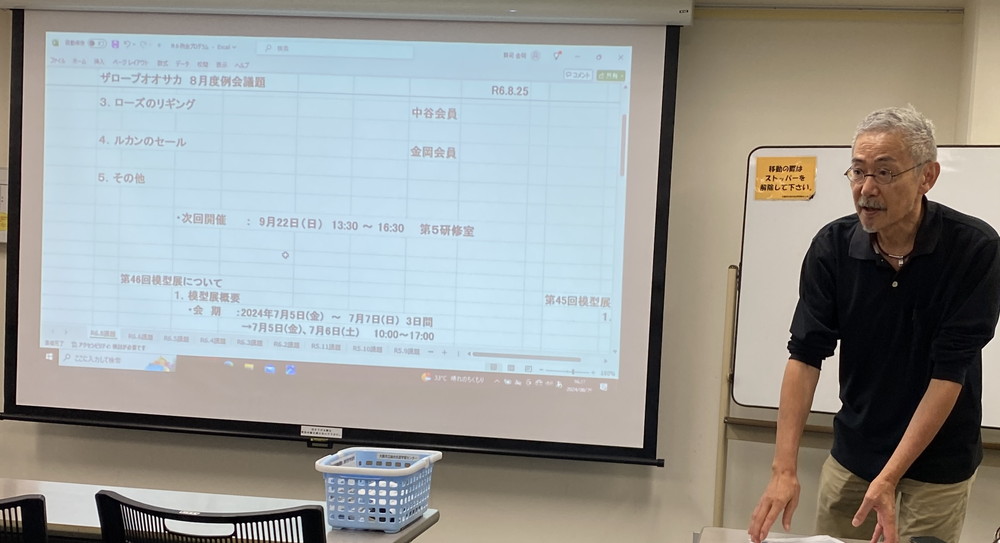

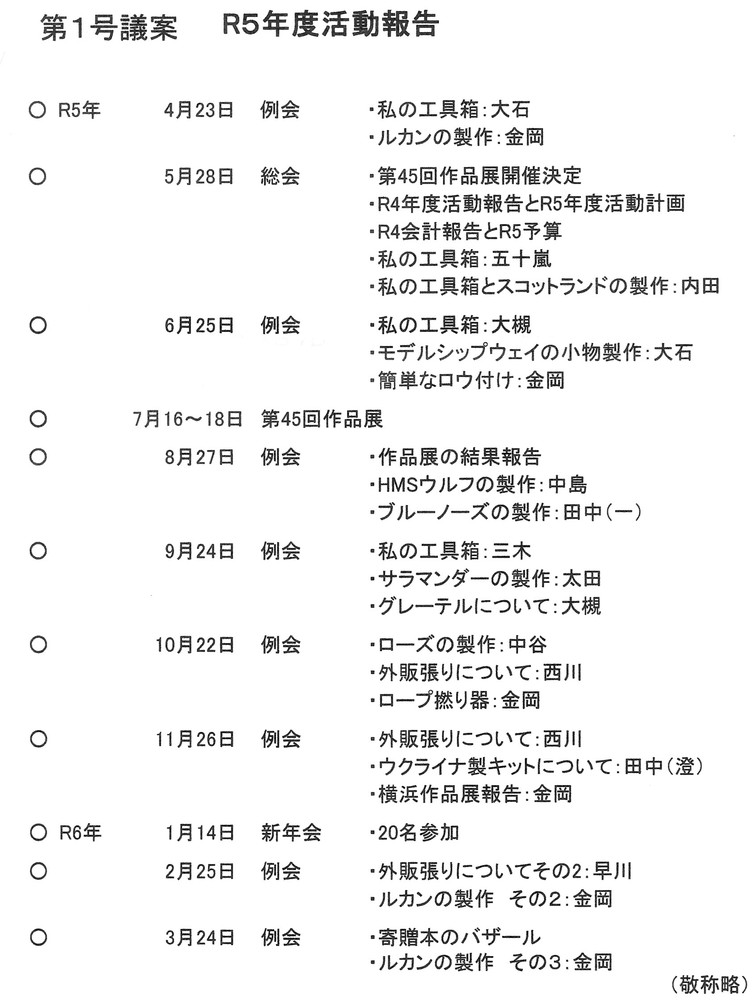

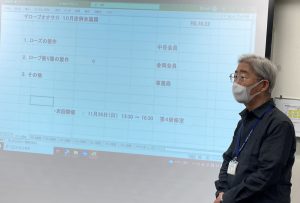

10月の例会の様子を御報告します。

今回は17名の参加でした。

今回は、金岡会員の電動糸より機と

中屋会員のHMS ROSEです。

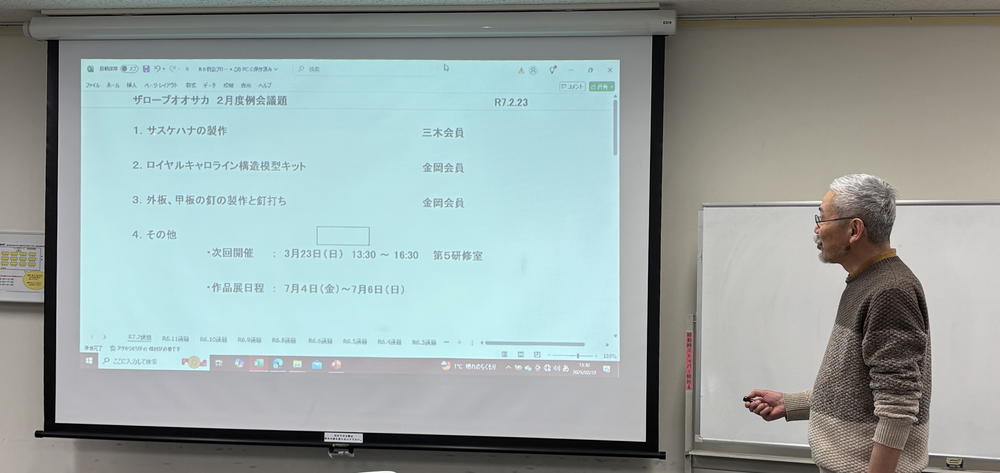

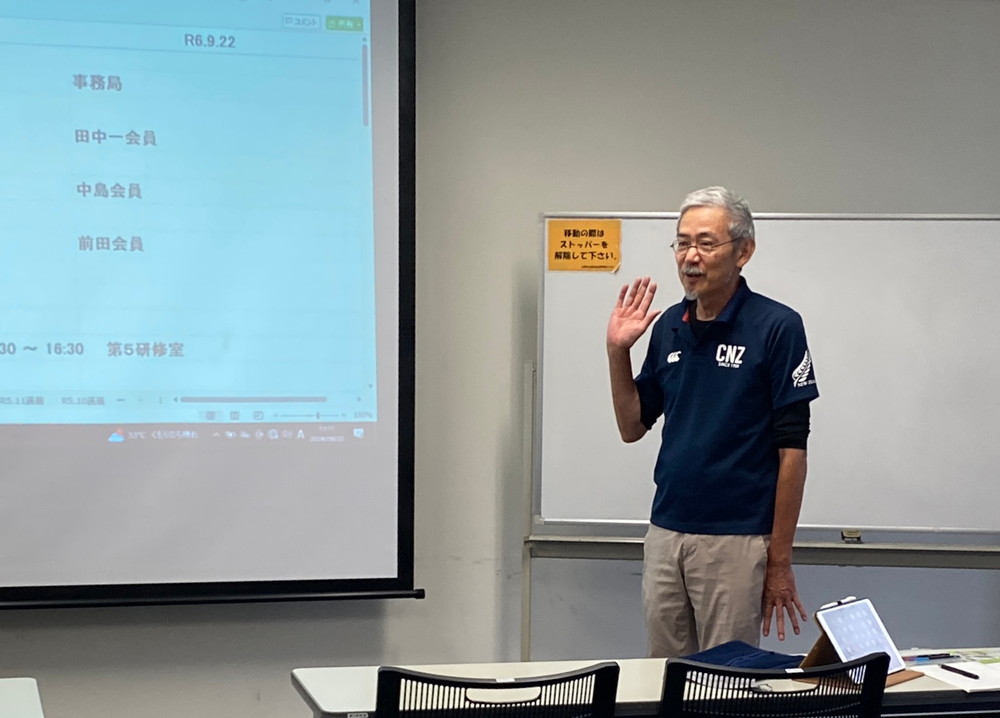

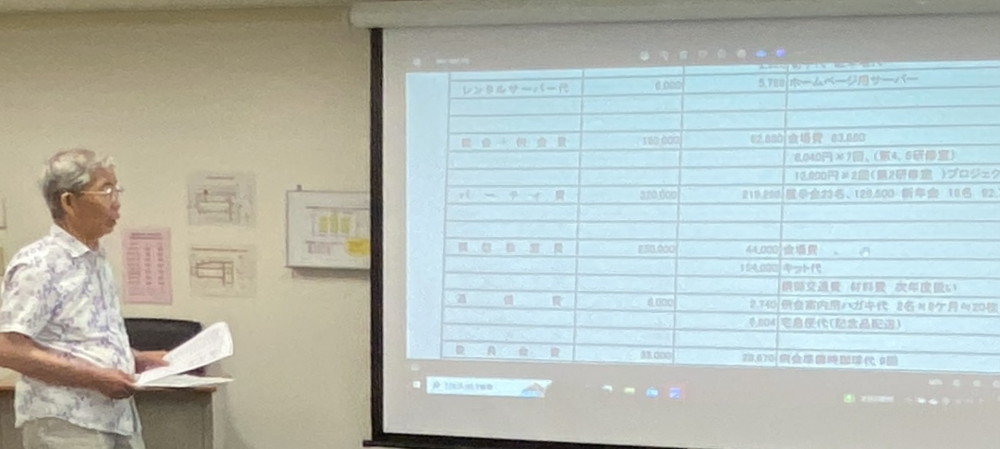

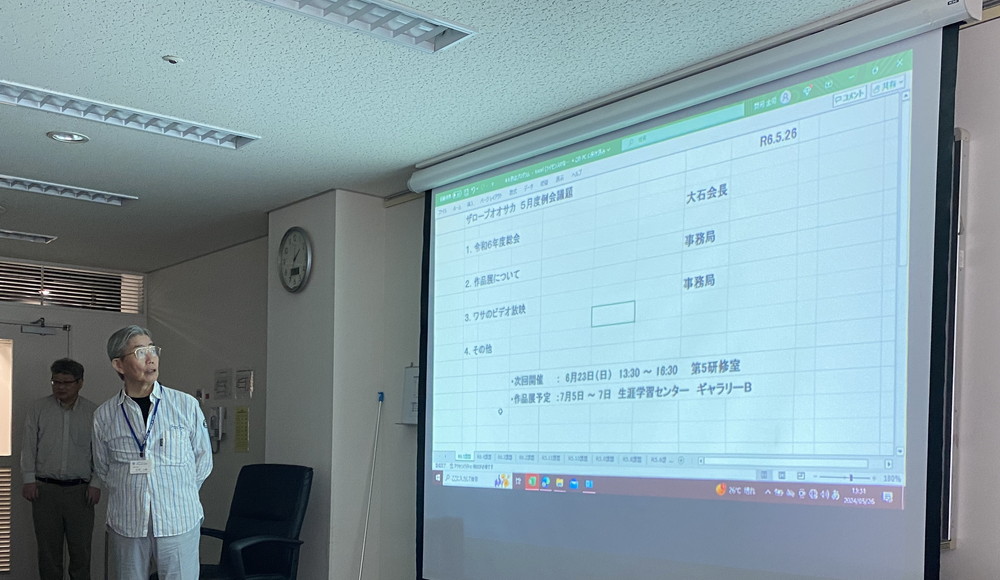

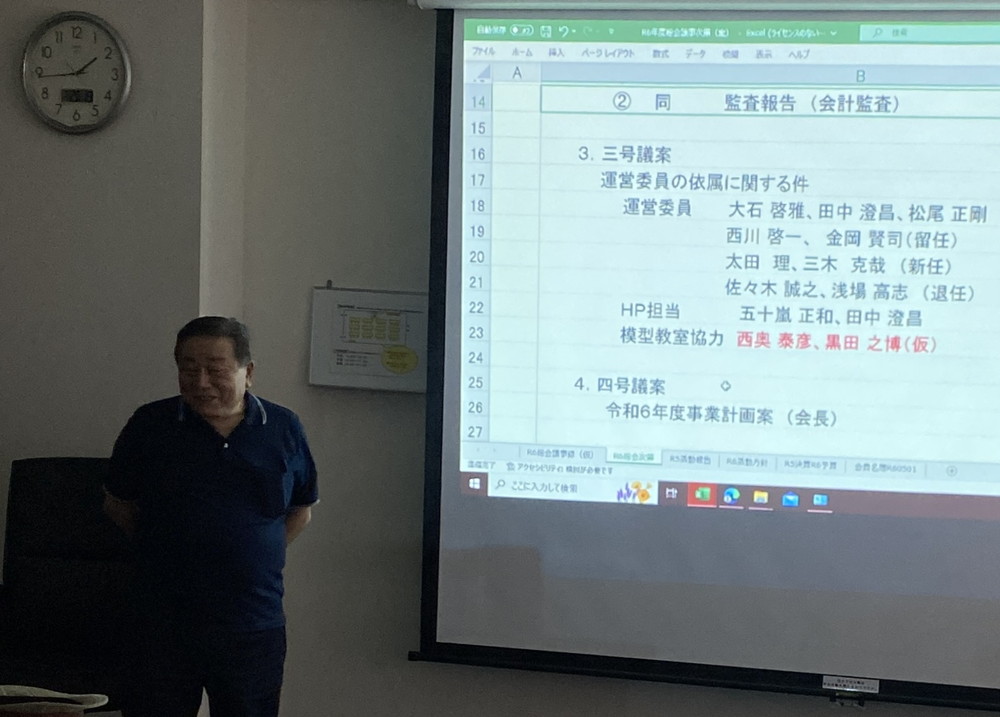

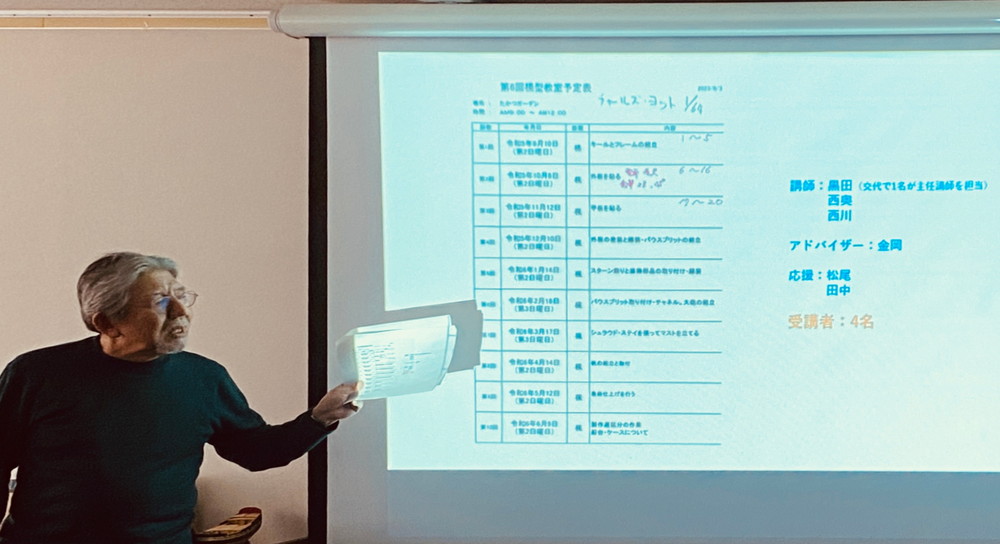

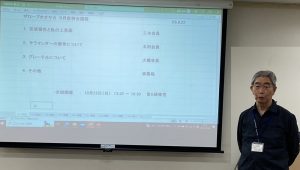

最初に事務局長からの事務連絡がありました。

最初に事務局長からの事務連絡がありました。

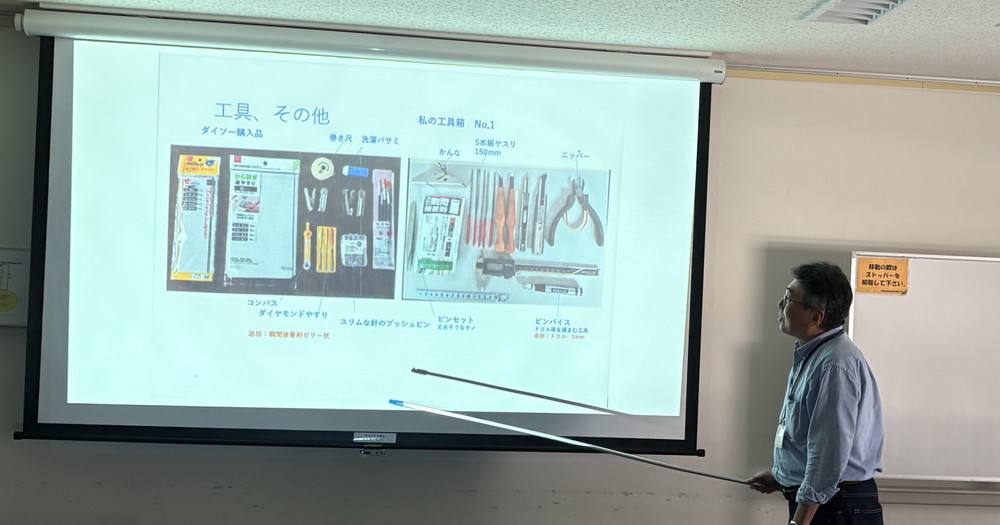

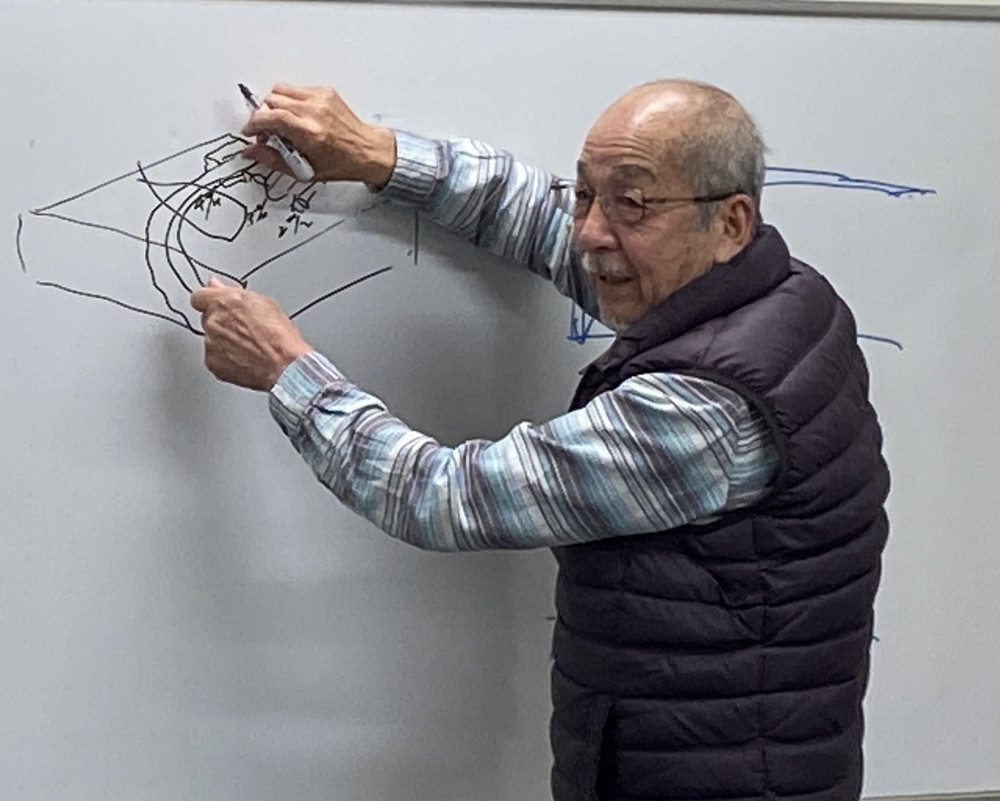

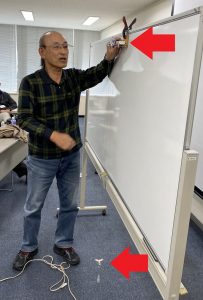

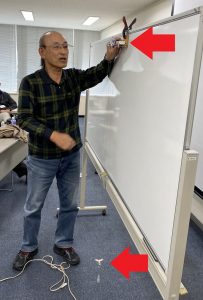

最初は金岡会員から電動糸撚り機の発表です。

最初は金岡会員から電動糸撚り機の発表です。

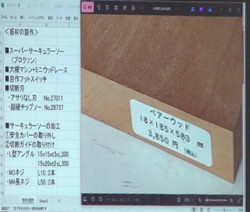

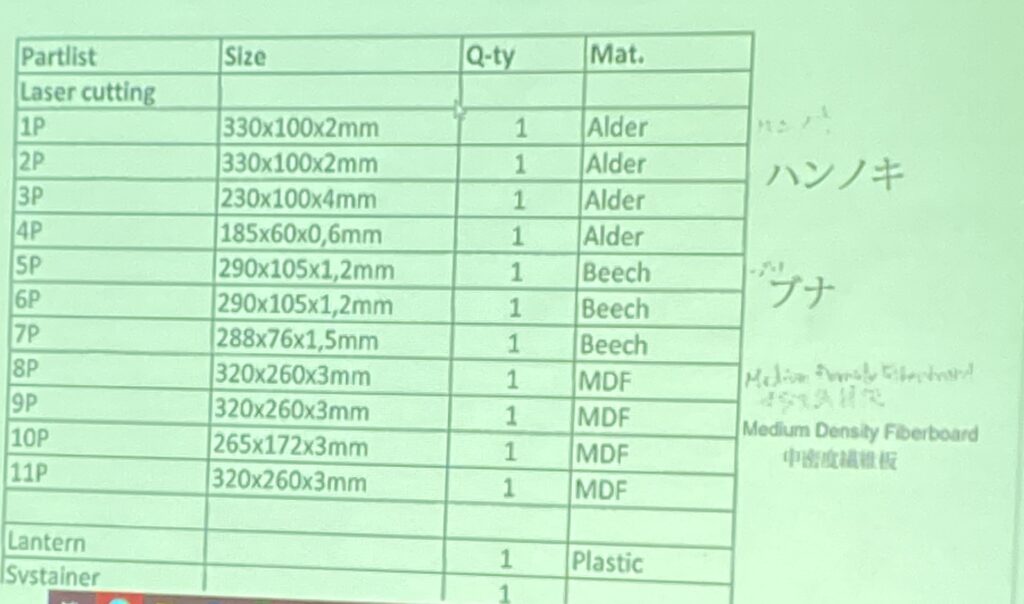

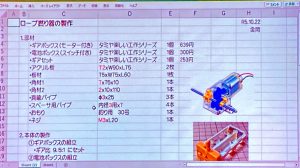

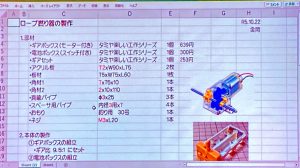

部品リストです。

大変廉価に組まれています。

太いロープが必要な場合やS撚り、Z撚りにこだわる場合に糸撚が必要です。

電動でやるとが早く楽に作業ができます。

手動のオリムパス製絲 ストリング-II 高速式回転ひもより器がおなじみと思います。

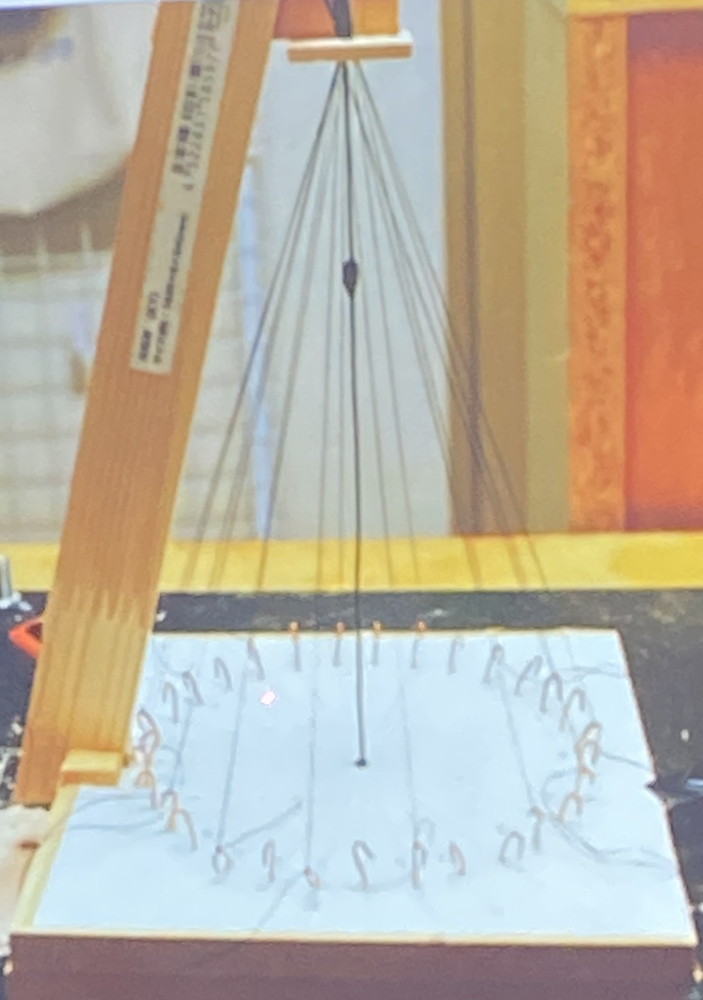

今回は、電動です。また横型ではなく故白井先生が紹介されている縦型です。

今回は、電動です。また横型ではなく故白井先生が紹介されている縦型です。

縦型は洋書によく紹介されている横型と異なり、下撚りから上撚りへの切り替えが自動でなされます。

下撚りをかけていくと、1割ほど縮み、それから重りが自転し始めます。この重りの自転が上撚りで下撚りよりの時よりかなり早い回転で回ります。また、この時に分離機が自転しないように押さえる必要があります。

下撚りをかけていくと、1割ほど縮み、それから重りが自転し始めます。この重りの自転が上撚りで下撚りよりの時よりかなり早い回転で回ります。また、この時に分離機が自転しないように押さえる必要があります。

分離機は自動的に上に移動していきますが、

注意しないと分離機自体が自転し分離機の上に撚りがかかるとダメになります。

重りが回転を始めたら分離機をしっかりと回らないように支えてやる必要があります。

金岡会員からは、重りの自転がはじまったら、モーターを止めた方が撚りが綺麗になると紹介がありました。

金岡会員からは、重りの自転がはじまったら、モーターを止めた方が撚りが綺麗になると紹介がありました。

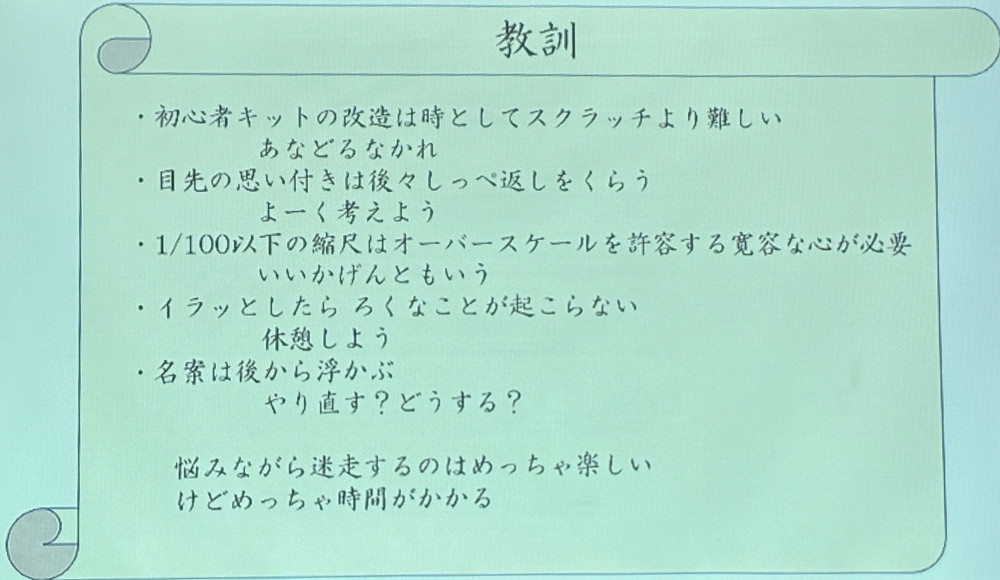

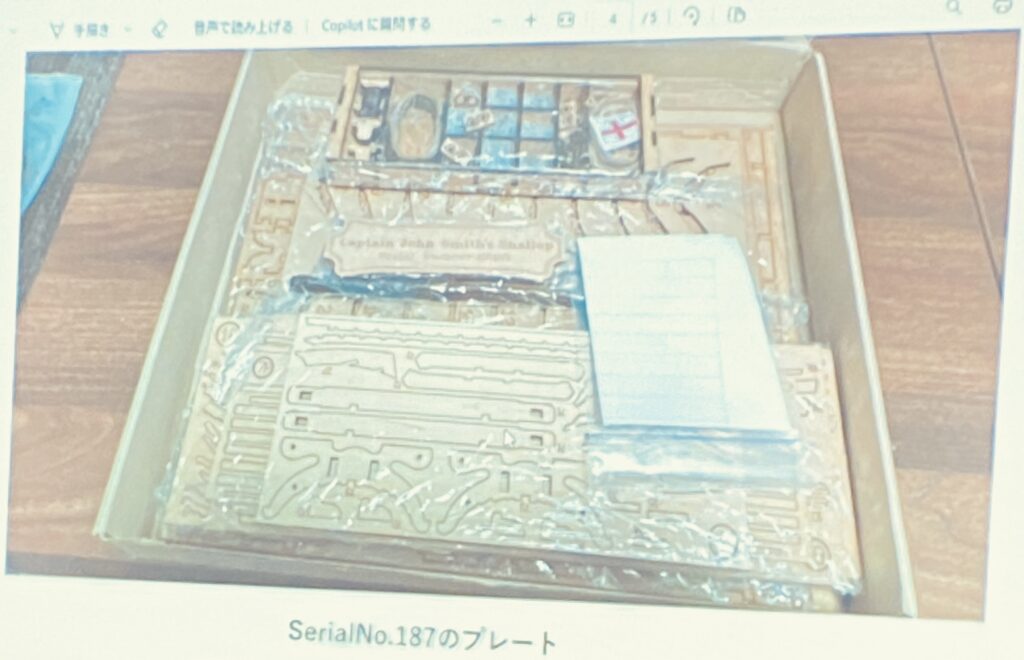

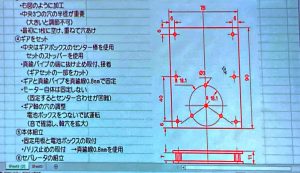

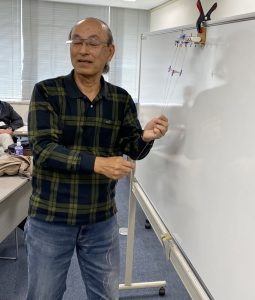

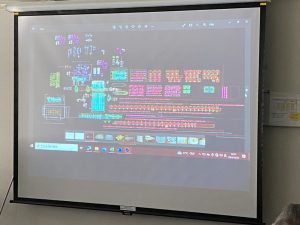

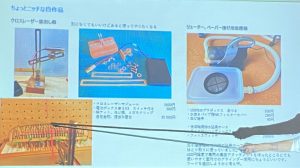

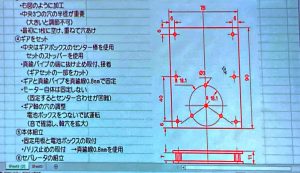

さて製作について紹介がありました。

さて製作について紹介がありました。

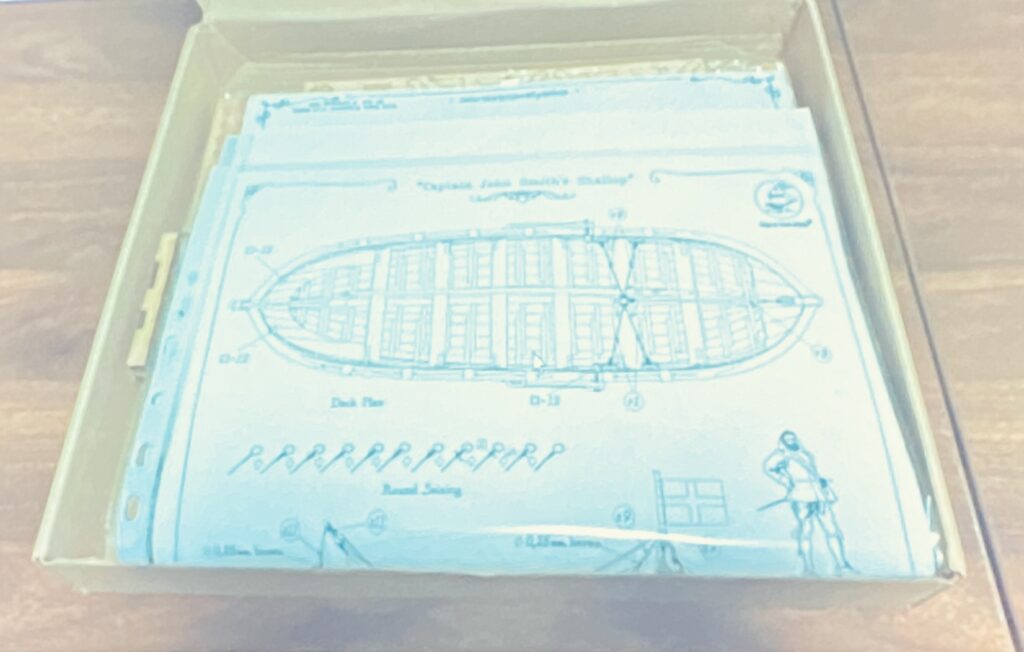

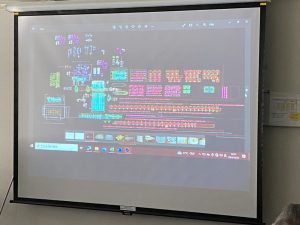

設計図を起こされるのは、さすが金岡会員で見事な図面を書かれています。

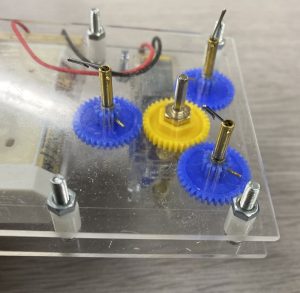

ギヤ比9.5ですので、撚り回転数は600rpmとチョット速めです。

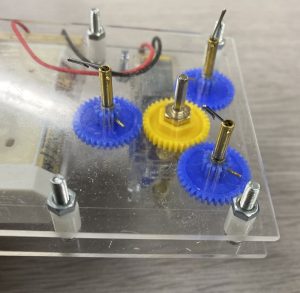

駆動部分はタミヤの工作セットのミニモーター標準ギヤボックス (8速タイプ)を活用されています。

ミニモーター標準ギヤボックス (8速)

蛇足ですがシングルギヤボックス(4速タイプ)の方が200円安いです。大変リーズナブルで入手も簡単です。糸撚機を自作する場合、歯車の入手が大変です。しかも高く1つ200円くらい軽くします。

ところが、タミヤの工作セットのギヤセットはなんと歯車が5つも入って320円と大変リーズナブルです。

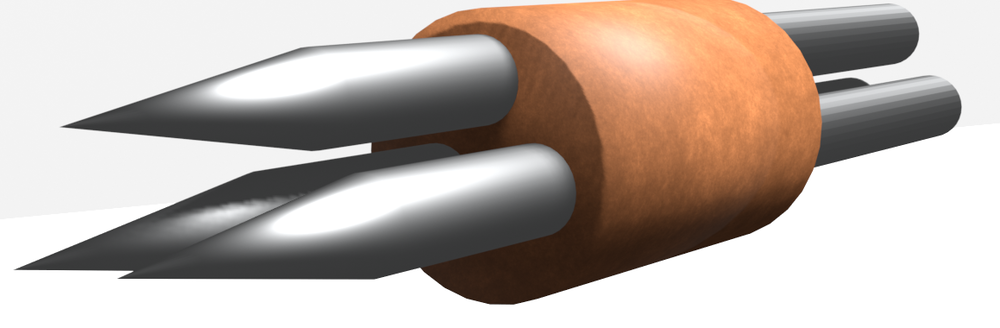

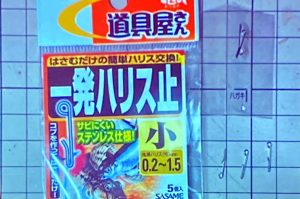

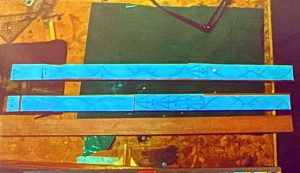

また、糸3本を撚るのですが、糸をかけるところがO型アンカーとするところですが、金岡会員はここでも一工夫されています。

また、糸3本を撚るのですが、糸をかけるところがO型アンカーとするところですが、金岡会員はここでも一工夫されています。

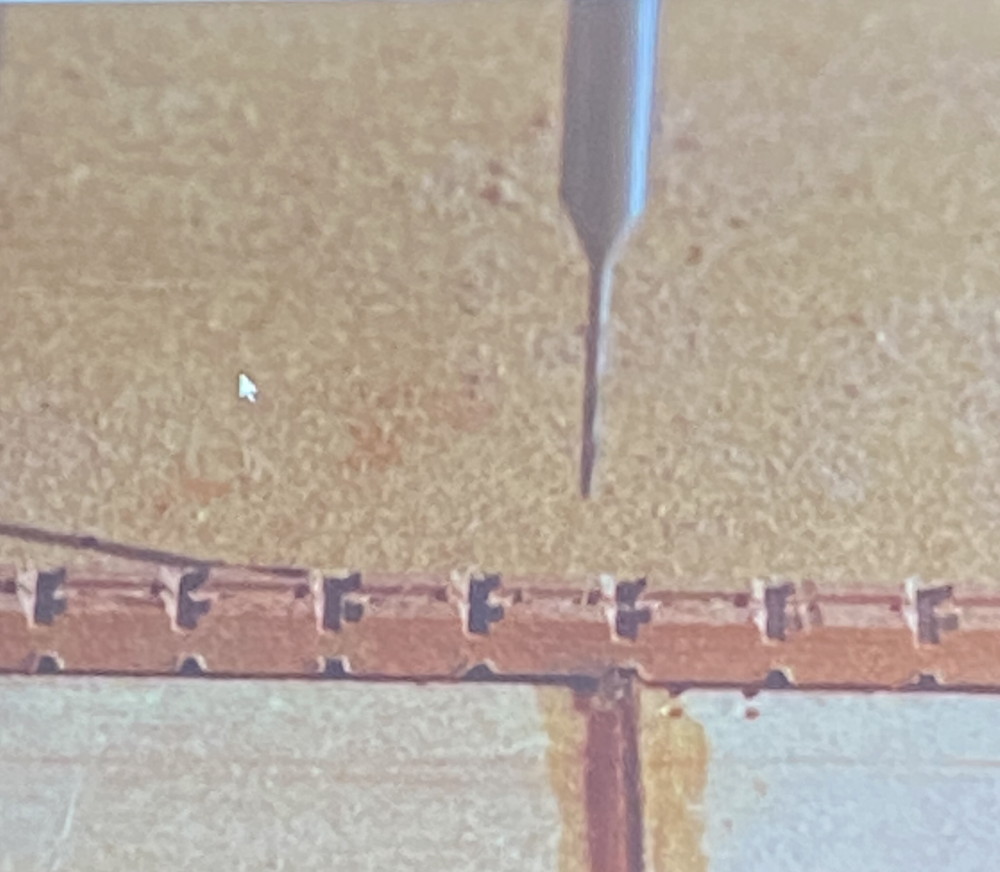

「ささめ針(SASAME) P-234 道具屋 一発ハリス止」

というワンタッチで糸が挟めます。

苦労して結ぶ必要がありません。

これは大変たすかります。

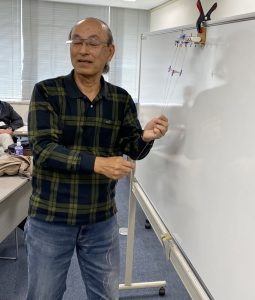

組み上げた状態です。

組み上げた状態です。

ここでもさすが金岡会員、シャフトと歯車の間に心棒を通して滑らない様にされています。

本当にキッチリと工作されています。

実演もされました。

皆さん興味津々です。

実演では撚り時間が40秒ほどでしたので

甘撚りでした。

糸の撚りについ少々解説します。

撚数ですが糸が太くなると少なくなり、細くなると多くなります。

そのため撚り係数=撚り回数/ルート(番手)という

単位を使います。/mと/インチの2種類があるのですが、自明なので、/mと/インチは省略されることが多いです。

ポリエステル、綿糸、皮革加工でつかう麻など種類によって撚り具合は大きく異なります。

綿糸の場合は撚係数:通常3.5〜4.2回/インチ 138〜165回/mと言われています。

強撚 撚係数が5回/インチ~、

甘撚 撚係数3.6回/インチ

超甘撚 撚係数3回/インチ以下

糸の太さと比較すると

撚係数3.5〜4.2回/インチ

8番 754回 902回

20番 616回 737回

30番 389回 465回

撚りが甘ければ撚り目が垂直に近く、強くなると撚り目が水平方向に傾きます。

上撚り(うわより)とは、単糸を撚り合わせて1本の糸(双糸や三子糸)にする場合の撚りのことを指すもので、単糸にかかっている撚りは下撚りとされる。

上撚りは単糸の撚り(下撚り)とは逆方向によりをかけます。

撚り数は下撚りの約80%程度です。

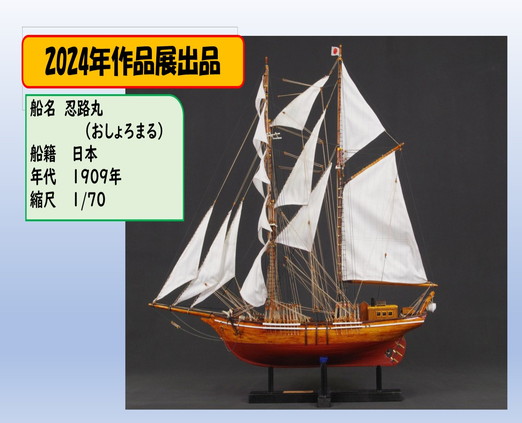

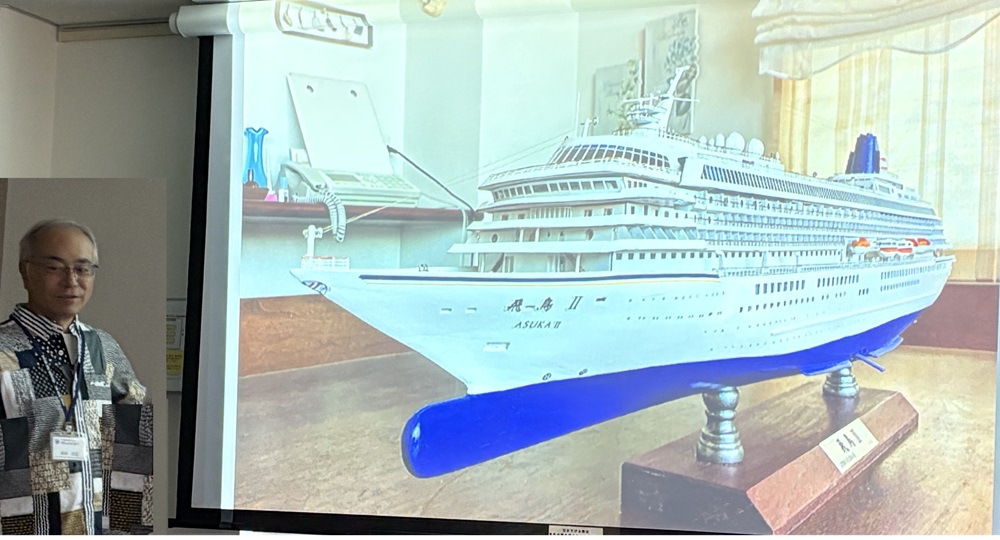

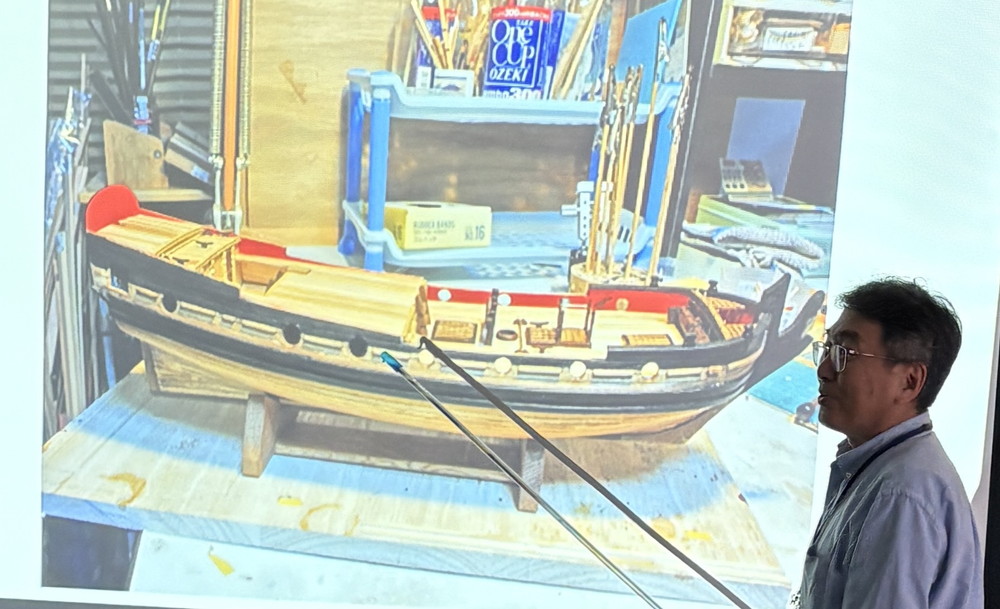

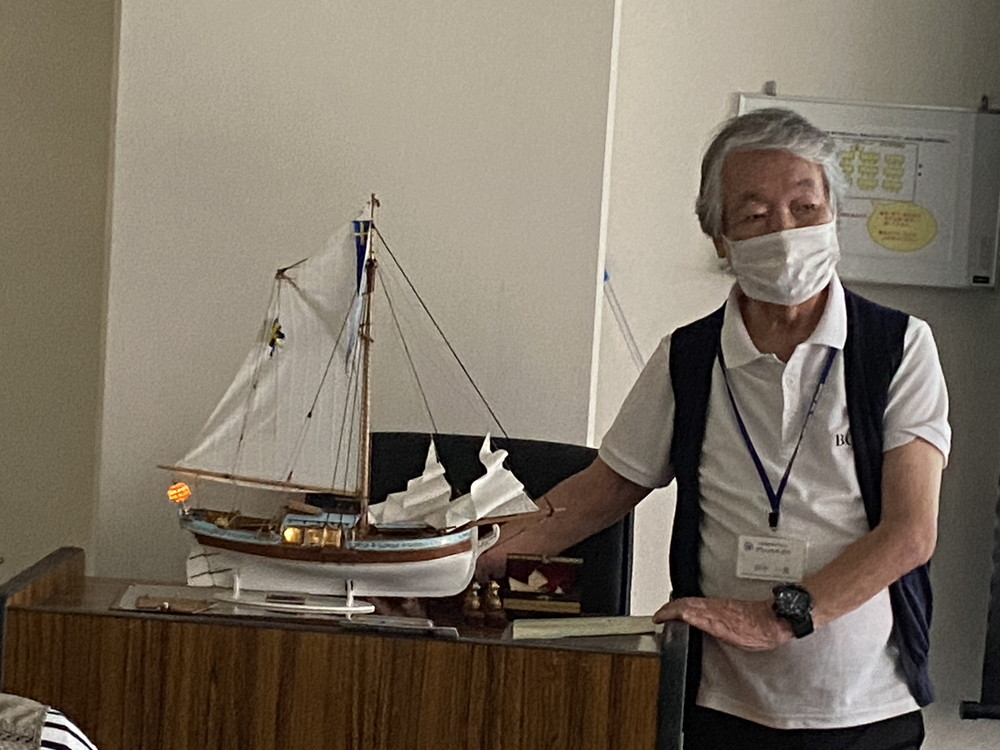

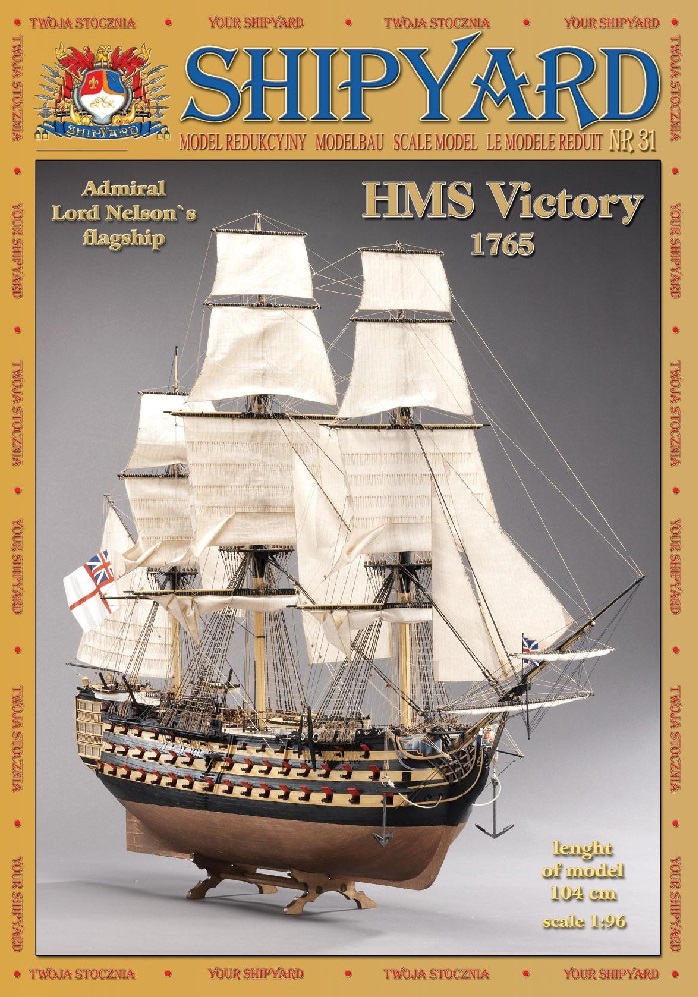

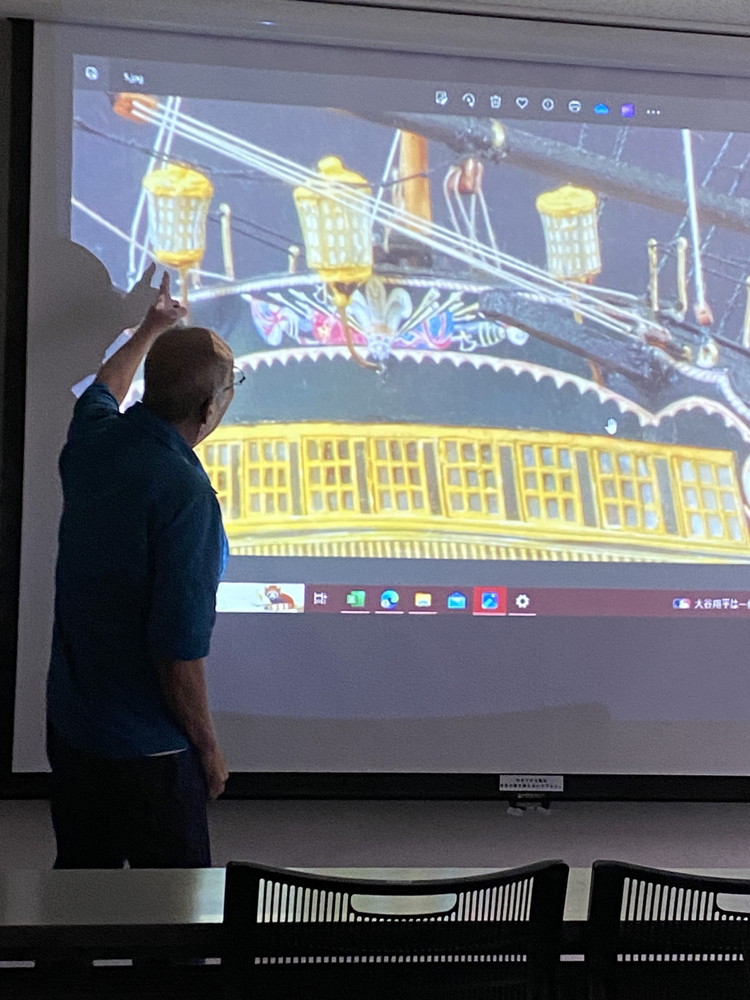

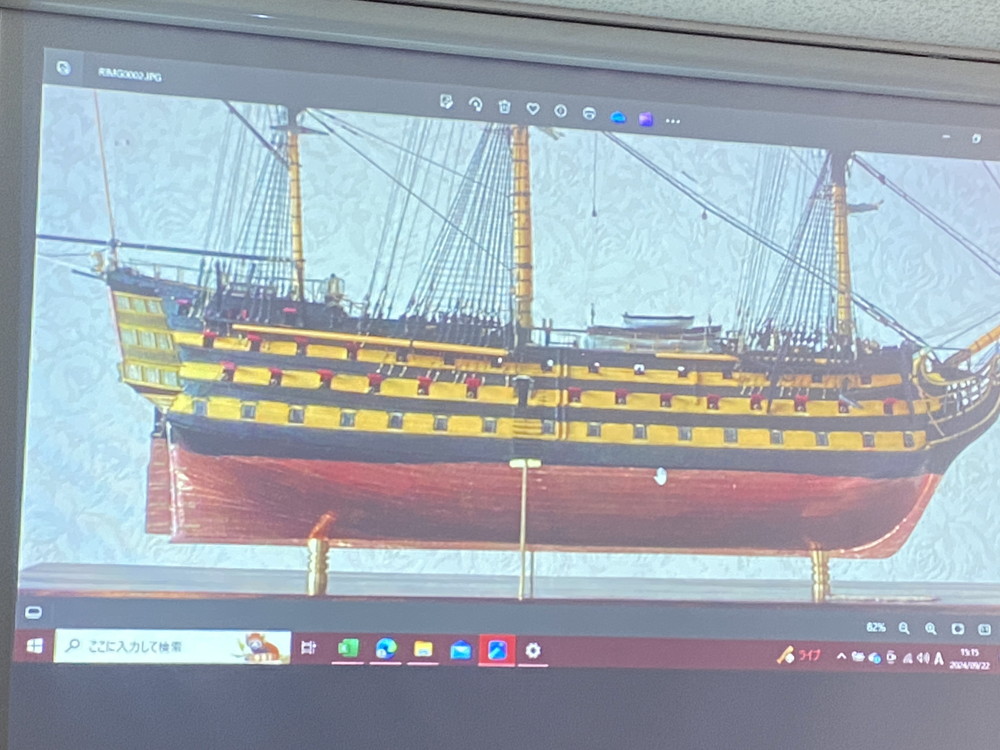

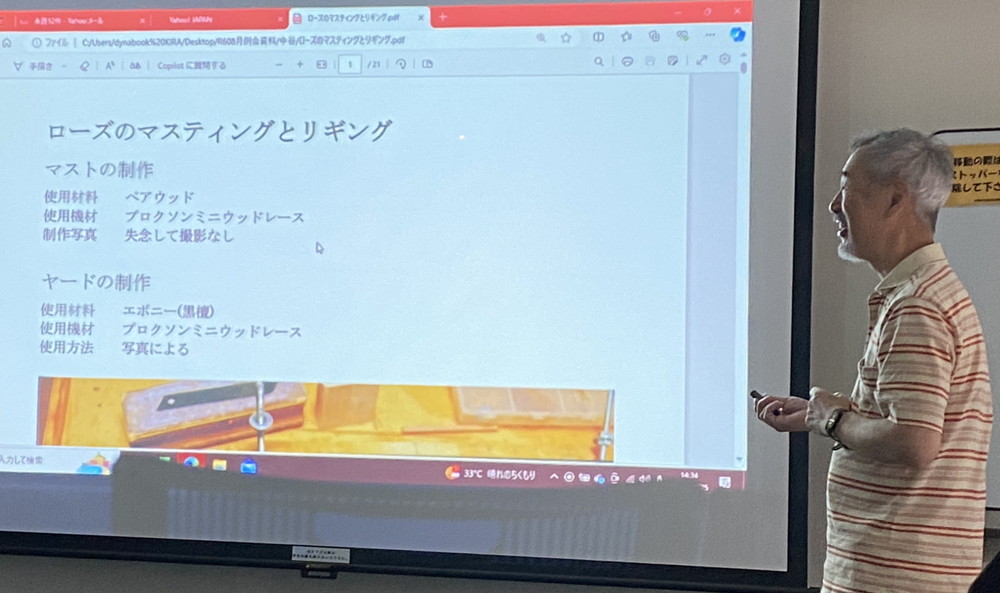

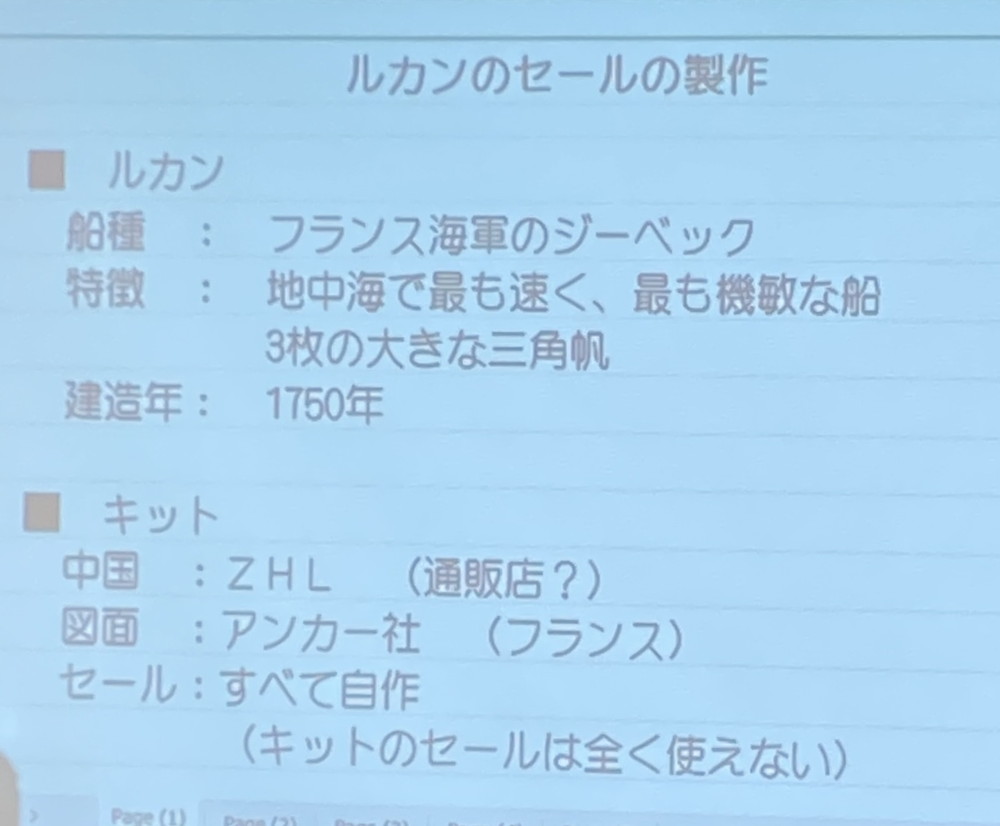

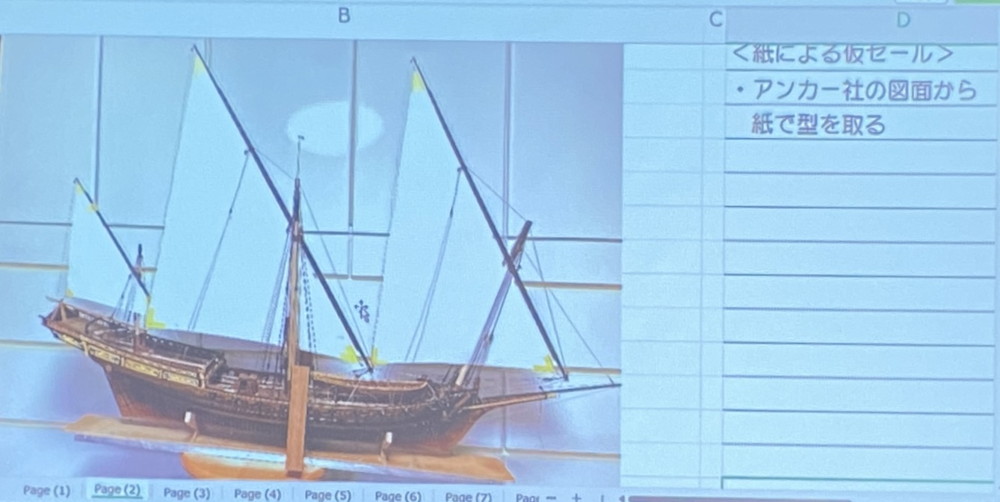

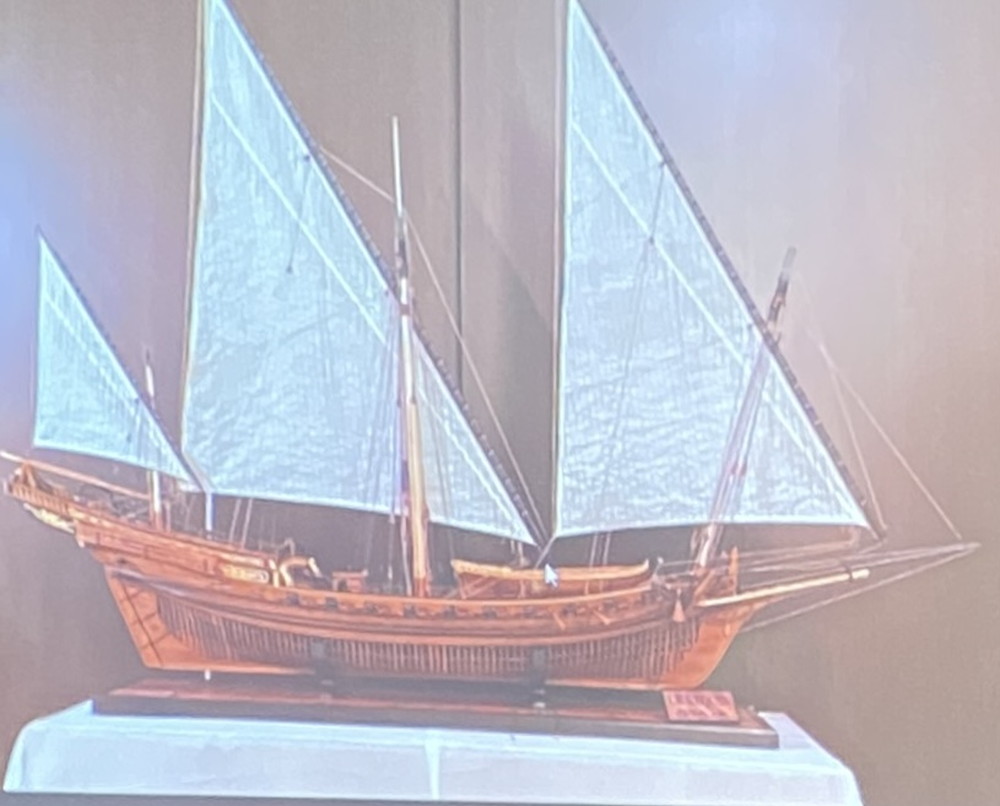

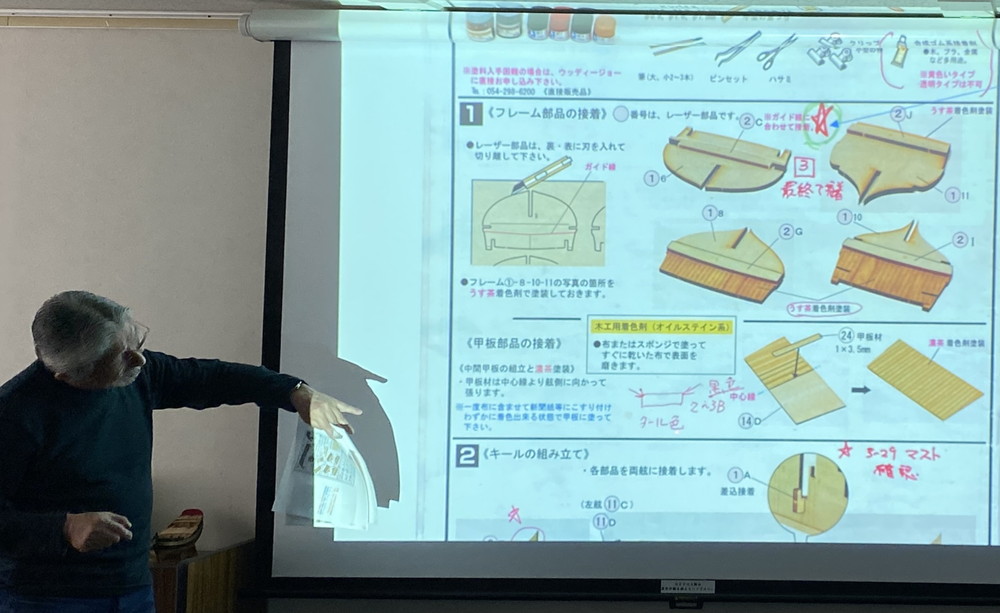

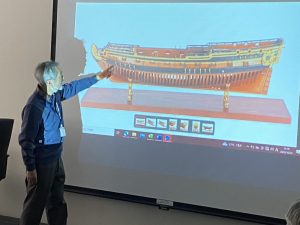

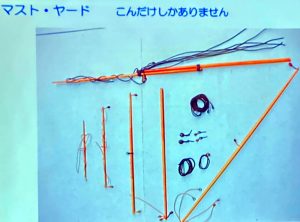

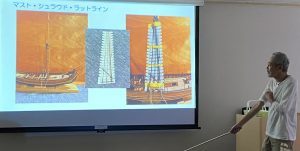

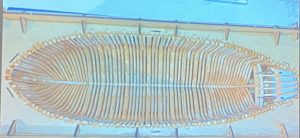

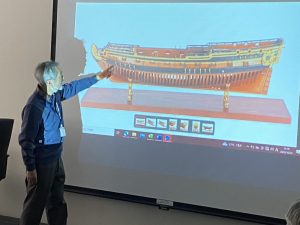

次は中谷会員のhmsRose 1706です。

次は中谷会員のhmsRose 1706です。

中谷会員はスケールは1/72と決めておられるようです。

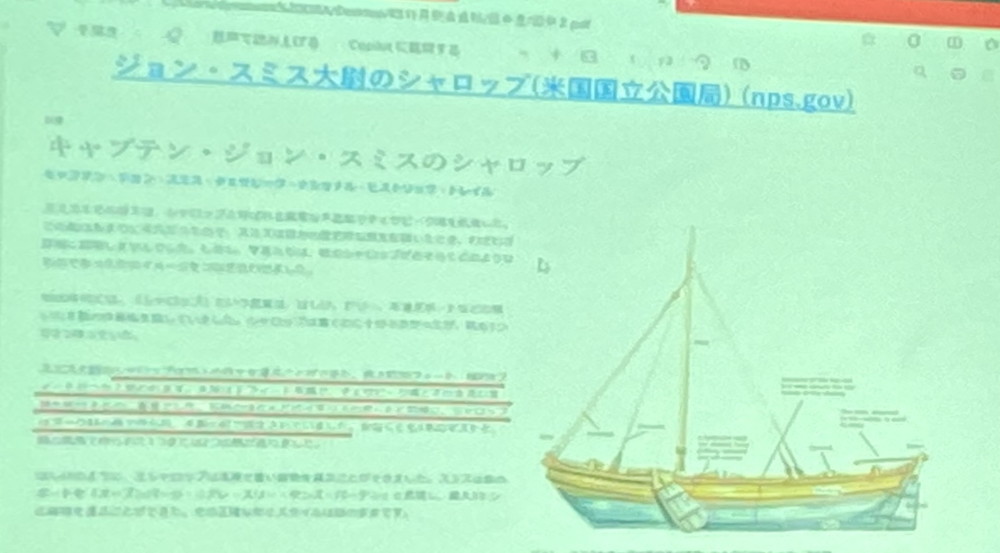

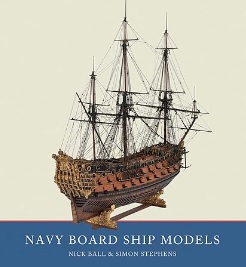

今回の作品は、National Maritime Museum 国立海洋博物館にある

1/48の構造模型の模型です。

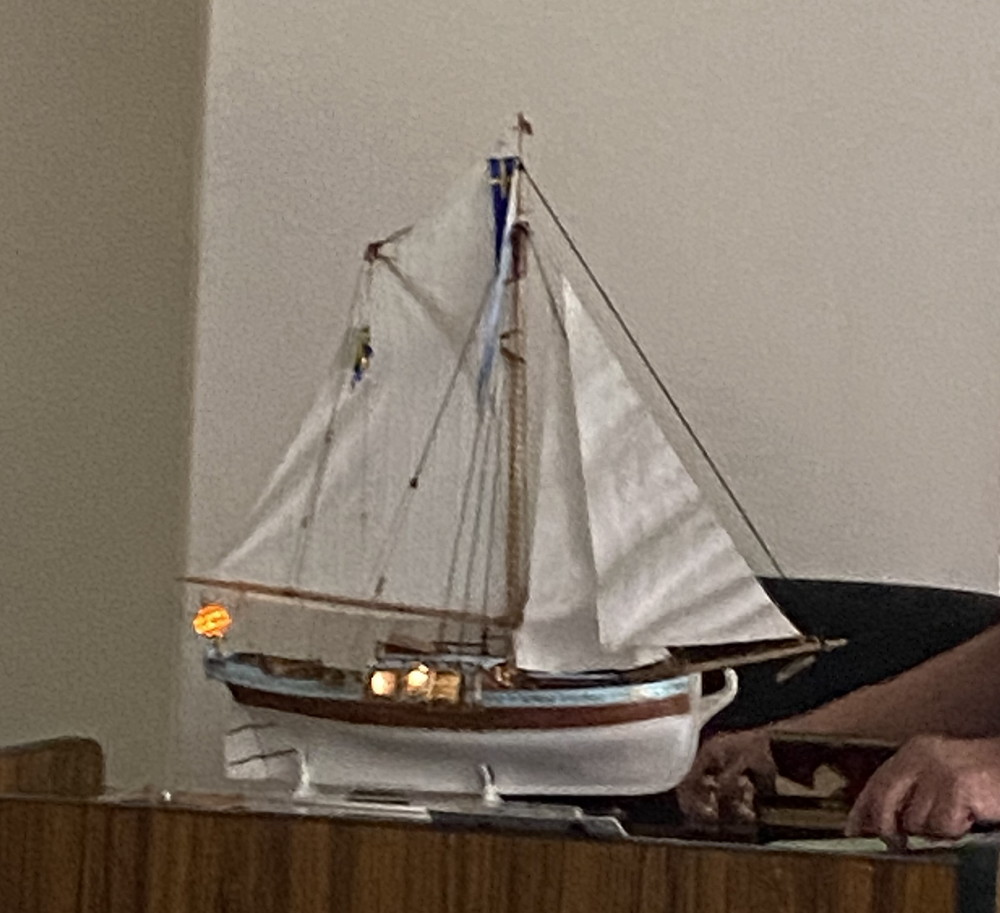

最初にこのHMS Roseという船ですが

中谷会員は良くNational Maritime Museum 国立海洋博物館のcollectionから写真や図面を入手されています。

この船もネットから素晴らしい写真がとれます。

このドッグヤードモデルはチャタム造船所の船大工長だったベンジャミン・ローズウェルの作品と説明されています。

HMS Rose 1706

Rose(1706); Warship; Sixth rate; Sloop; 20 guns

Scale: 1:48.

では実船はどんな船だったのか?これが今ひとつ分からない。

では実船はどんな船だったのか?これが今ひとつ分からない。

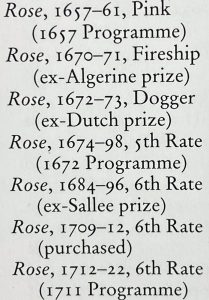

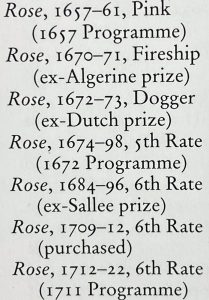

British Warships in the Age of Sail 1603–1714を見ても該当する船がない!!

British Warships in the Age of Sail 1603–1714を見ても該当する船がない!!

文献を調べてみると

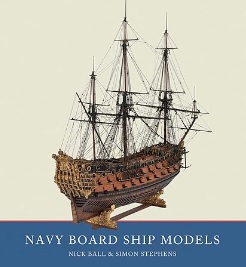

Navy Board ship modelsという構造模型の本を見ると160頁に載っています。

Navy Board ship modelsという構造模型の本を見ると160頁に載っています。

記述を抜粋すると

「この船は1712年チャタム造船所で進水した24門6級スループ艦と一応特定されている」

1712年のローズですが、

1712年のローズですが、

1710~1712年に造船されたジブラルタル級20門艦の8番艦、94フィート、273tと小型艦です。

建造費£2093だったようです。

大きさも価格もバウンティー号とほぼ同じです。

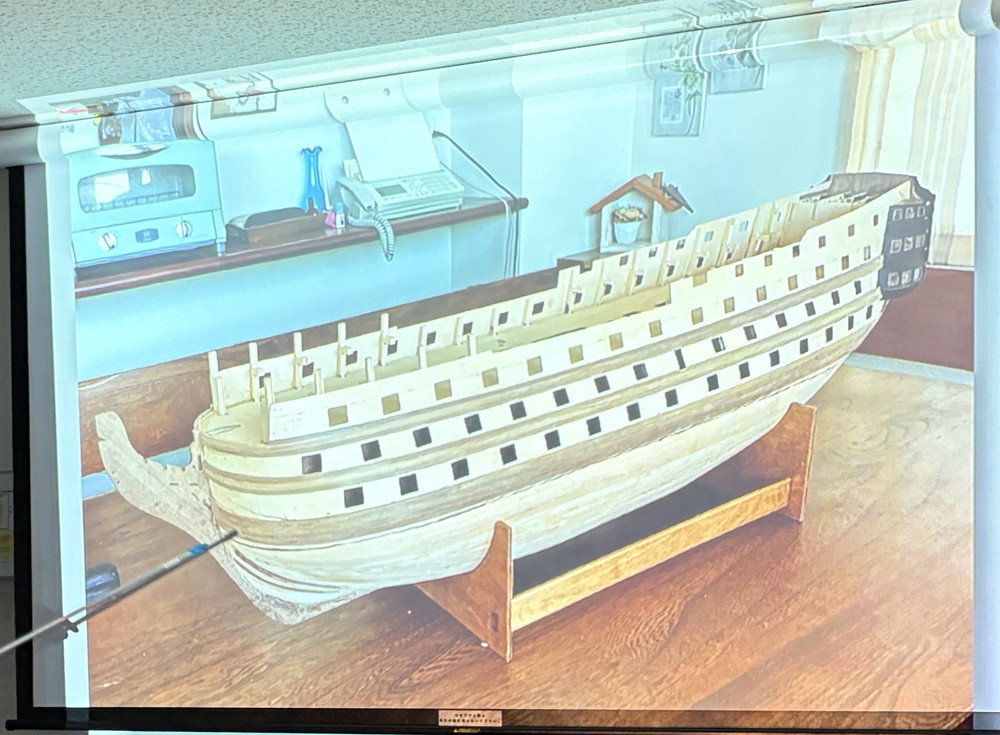

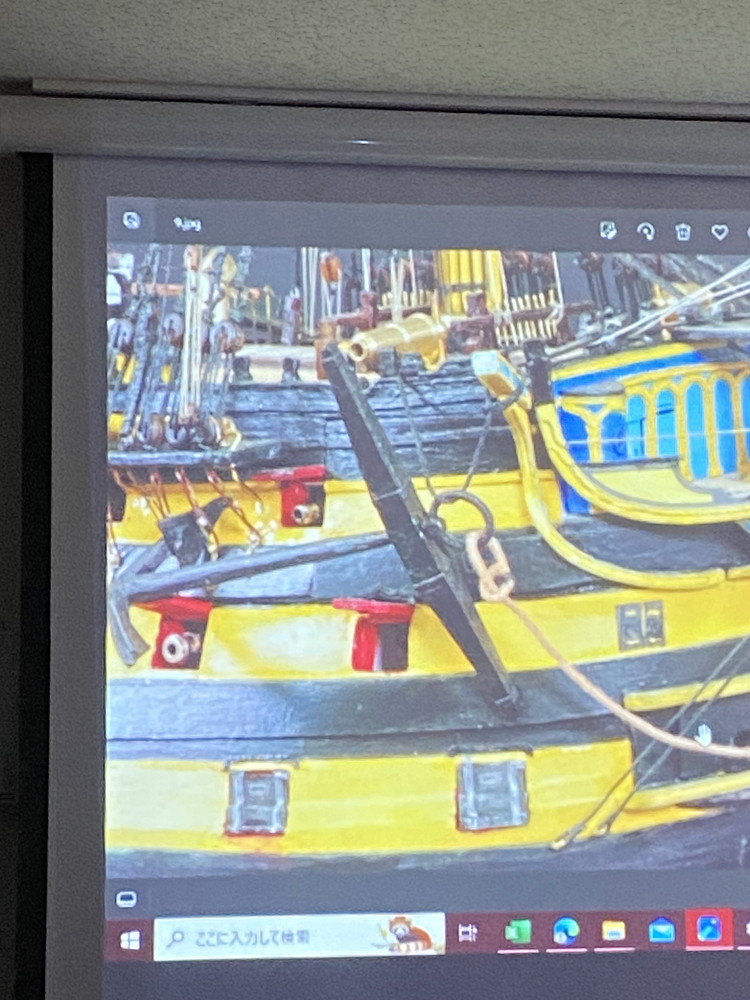

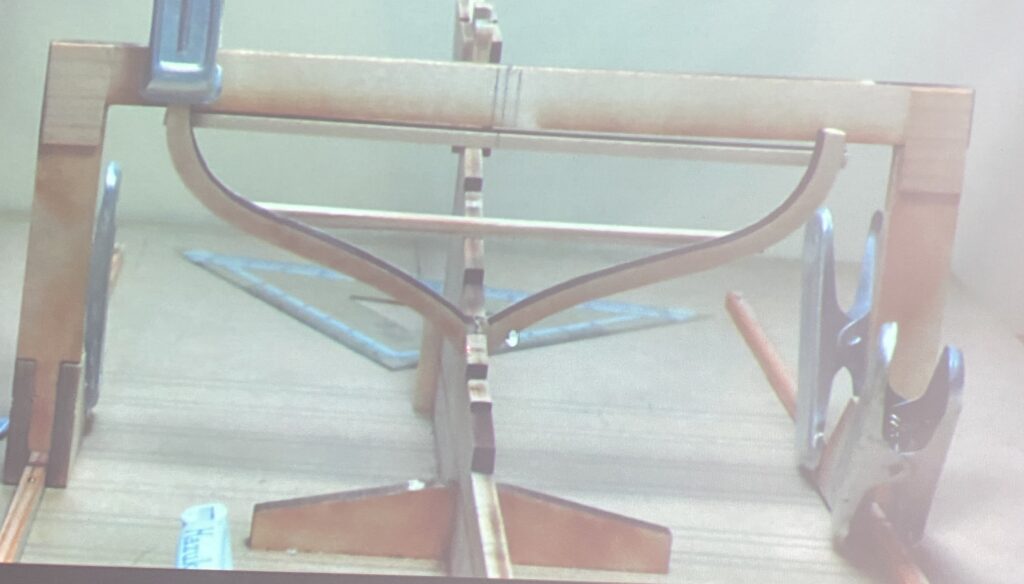

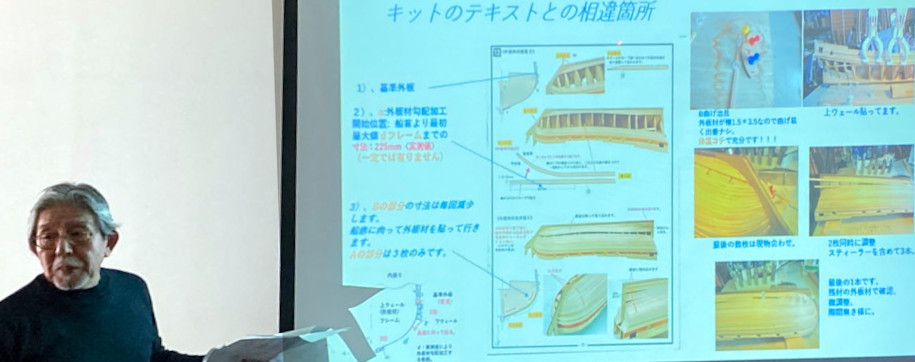

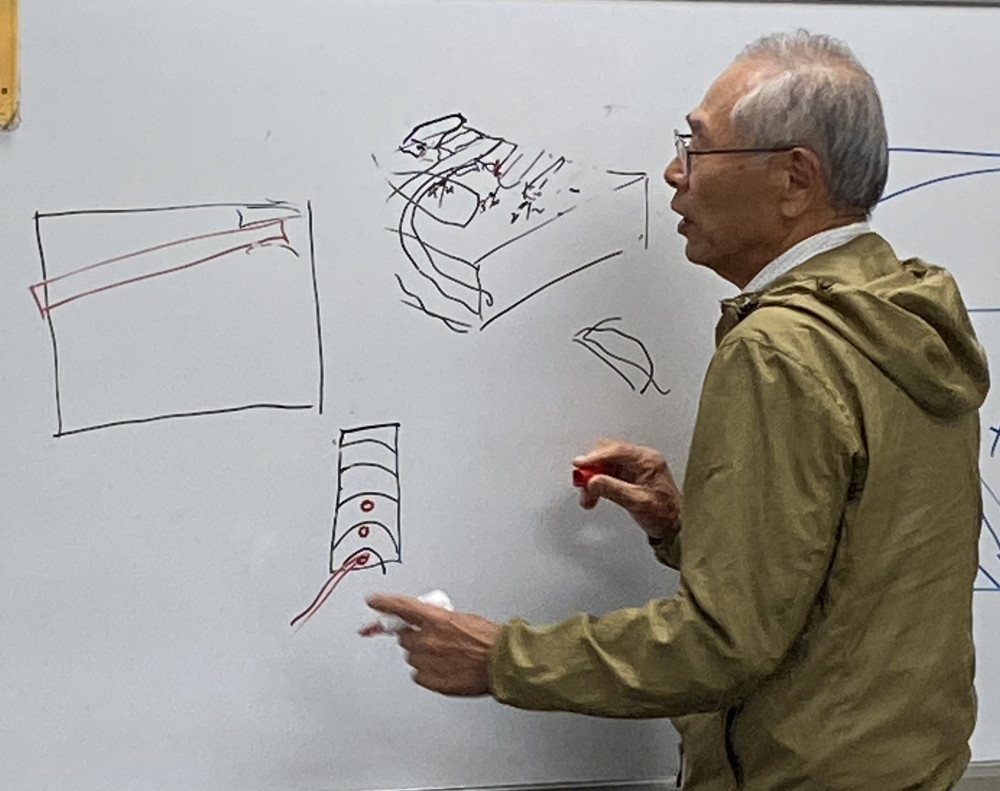

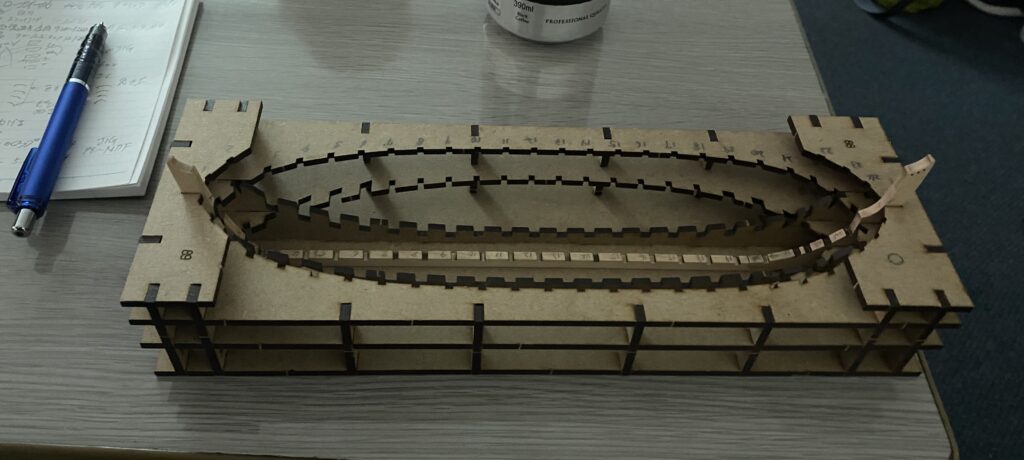

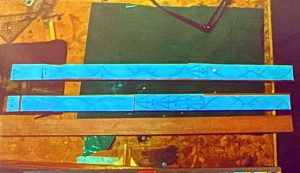

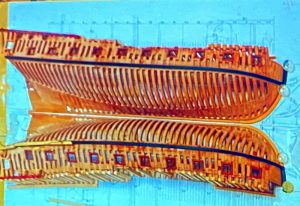

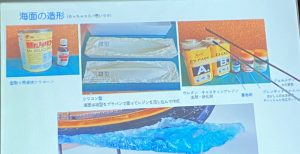

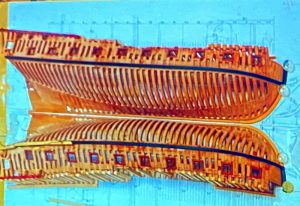

中谷会員の独特の製作方法で、左右別々に組み上げていきます。

中谷会員の独特の製作方法で、左右別々に組み上げていきます。

こうすると通常のハロルドーハンの製作方法よりも、加工に精度が求められます。

各フレームのフトックは左右でピタッと一致しなければなりません。

各フレームのフトックは左右でピタッと一致しなければなりません。

また、ハロルドーハンの方法だとフレームの位置は固定されますが、この場合フレームの位置をどうやって決めているのか?

フレームは数が多いので0.1mmずれただけでも40フレームもあれば4mmもズレるわけですから。

図面通りにピッタと作る。

この辺の巧みの技にはただただ尊敬の念しかありません。

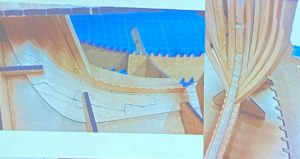

左右別々に砲門を開けます。

左右別々に砲門を開けます。

この時は、左右別々の方が楽なような気もします。

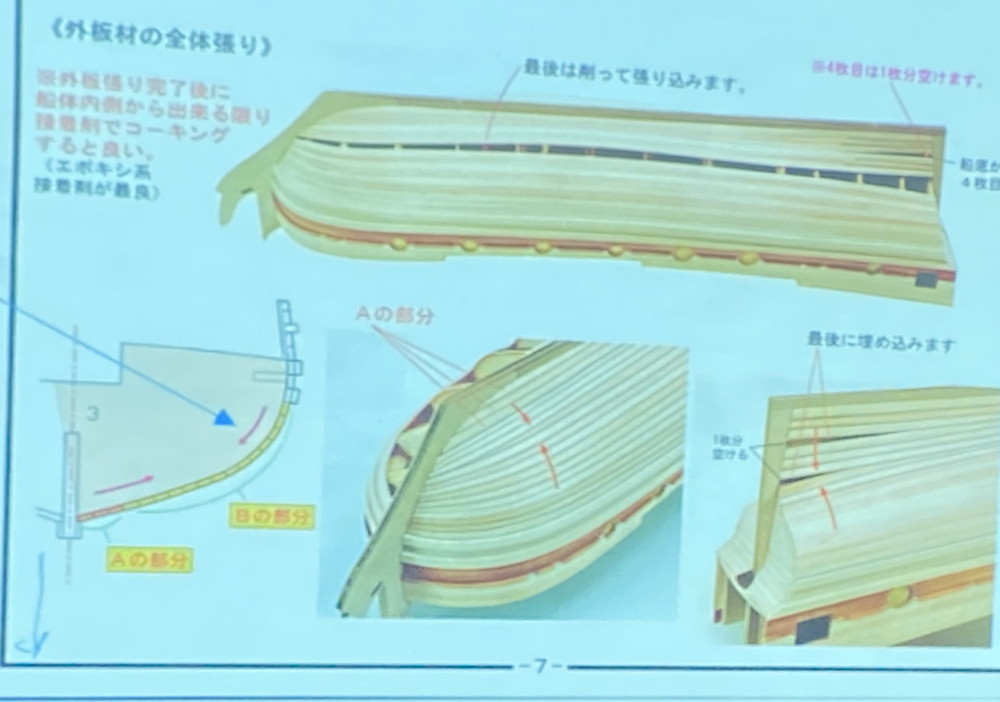

更にウエルを付けていきます。

左右を合体させます。

左右を合体させます。

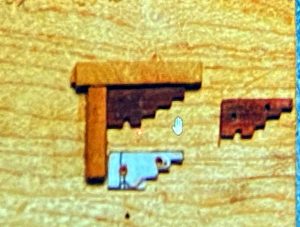

フロアーを付けていきます。

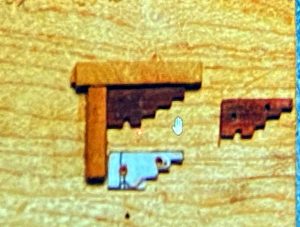

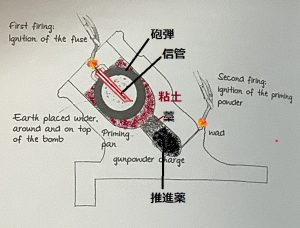

メインマストの足下にある箱形のものはショットロッカー弾薬庫とランプ室です。

電灯のない時代に火気厳禁な弾薬庫の明かりは隣りの部屋の明かり(ロウソク)で照明をしていました。

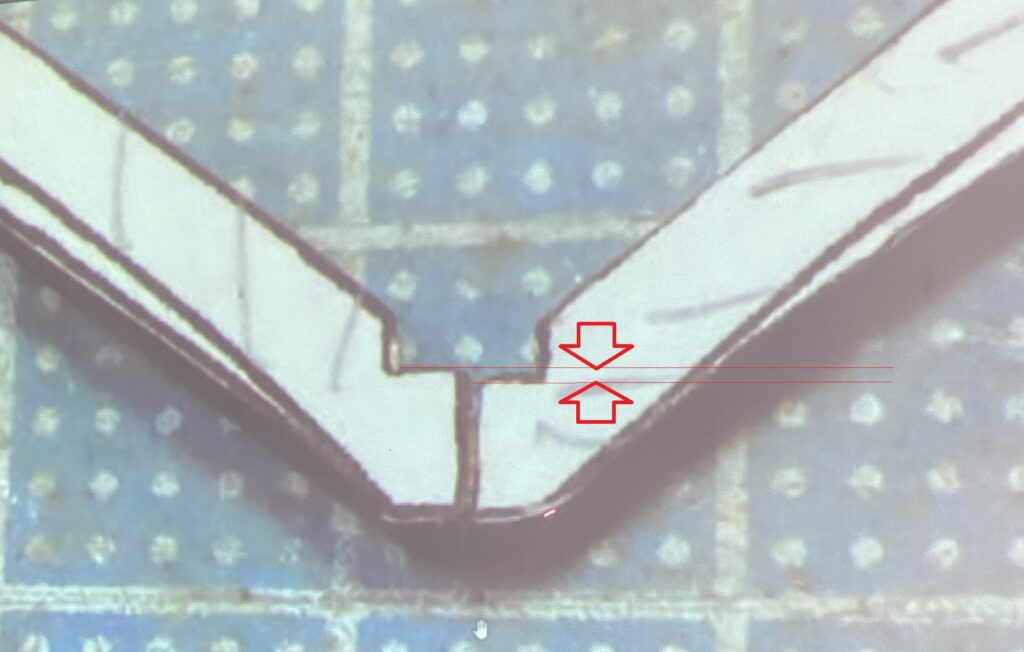

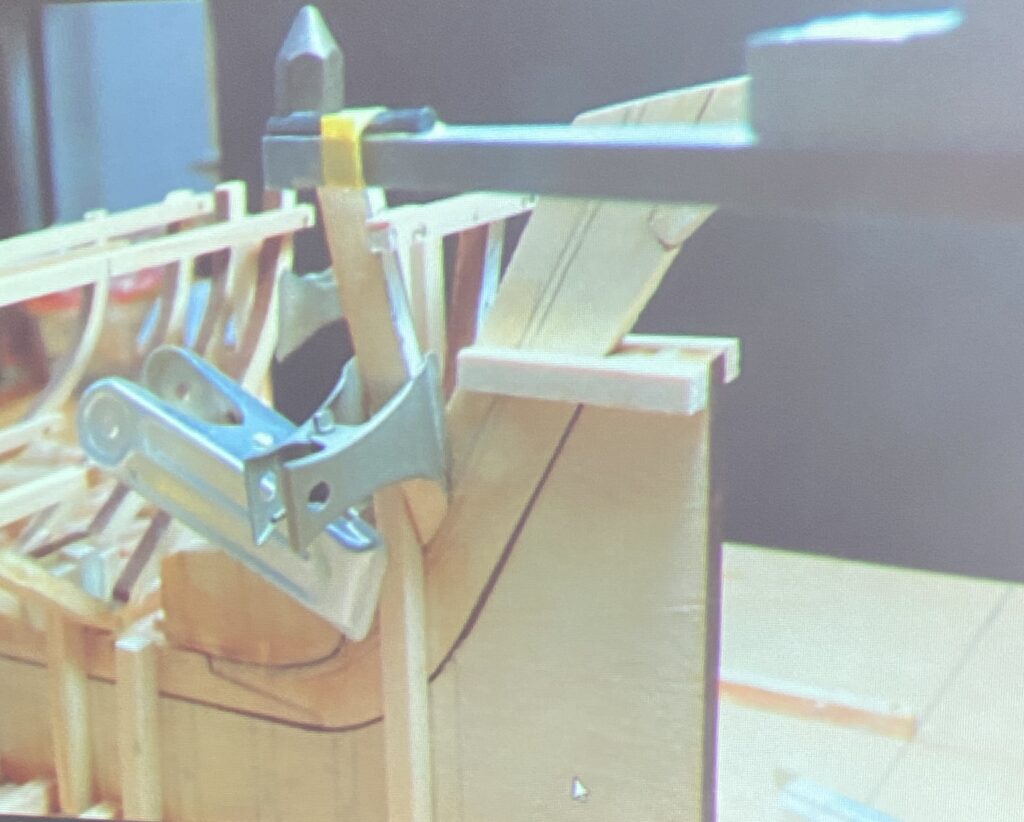

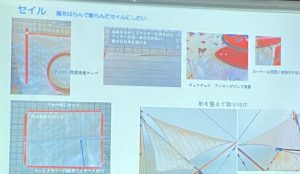

メインデッキの加工です。

ビーム(梁)レッジ(横材)カーリング(縦材)を付けます。

ビーム(梁)レッジ(横材)カーリング(縦材)を付けます。

レッジとカーリングが組木になっているのが英国艦の特徴です。

あとひとつ、ハンギング・ニーだけでなくロッジング・ニー(水平方向のL材)も英国艦の特徴です。

当たり前のようにカーリング(縦材)がまっすぐに出来ています。

当たり前のようにカーリング(縦材)がまっすぐに出来ています。

しかし、これは短いカーリング(縦材)とビーム(梁)が組木になっているので、ガタガタにならずまっすぐに仕上げるのは大変です。

船尾のチェックの床面は英国艦の特徴で、これを組子細工でされているので、ただただ感心です。

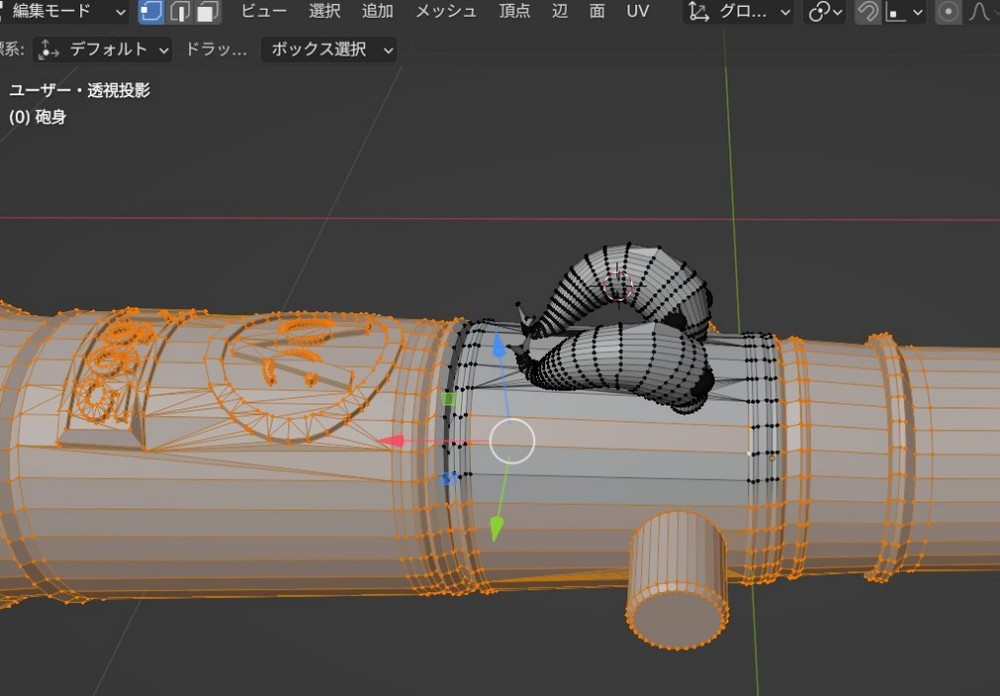

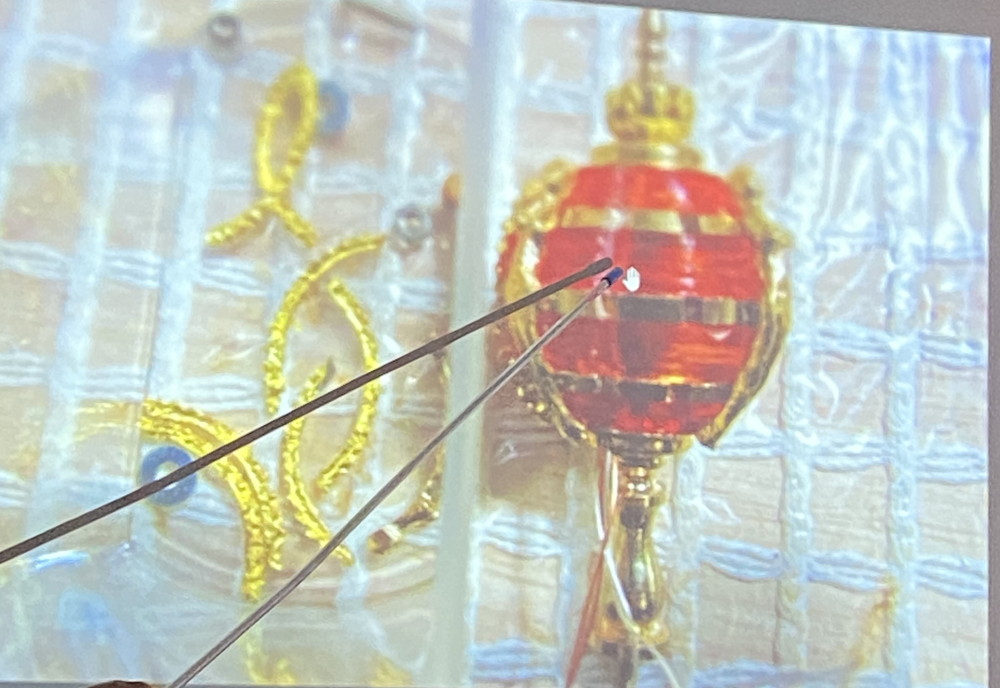

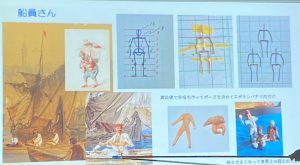

船尾の彫刻は柘植を掘っておられます。

船尾の彫刻は柘植を掘っておられます。

彫刻する場合は、やはり柘植が一番です。

カステロやアマレロなどの代用柘植とは出来映えが違います。

ただ、柘植は入手難で高価です。

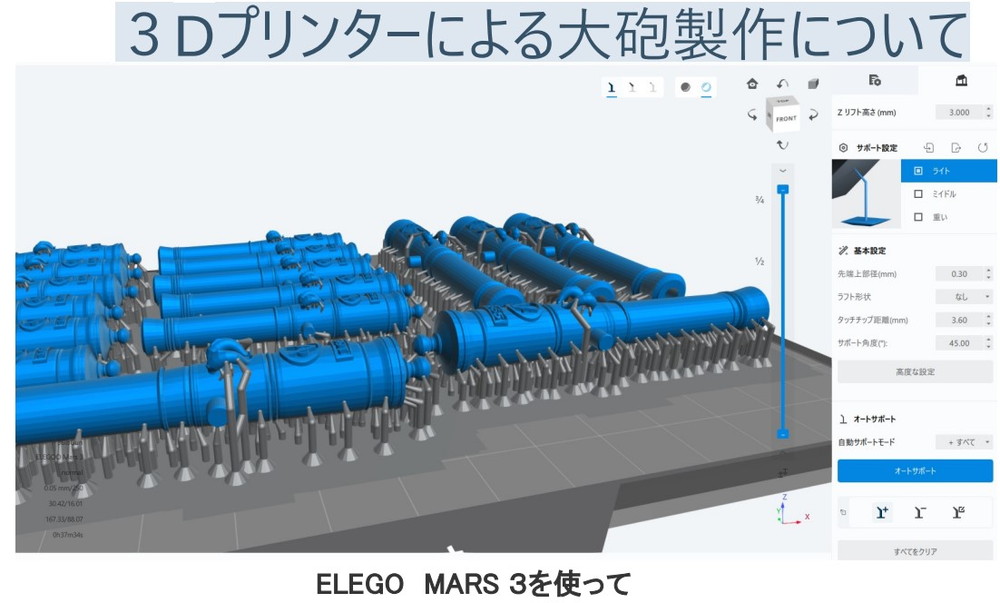

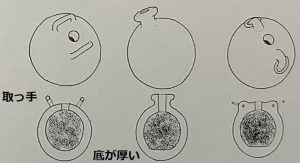

一部甲板を張って、大砲を置いていきます。

一部甲板を張って、大砲を置いていきます。

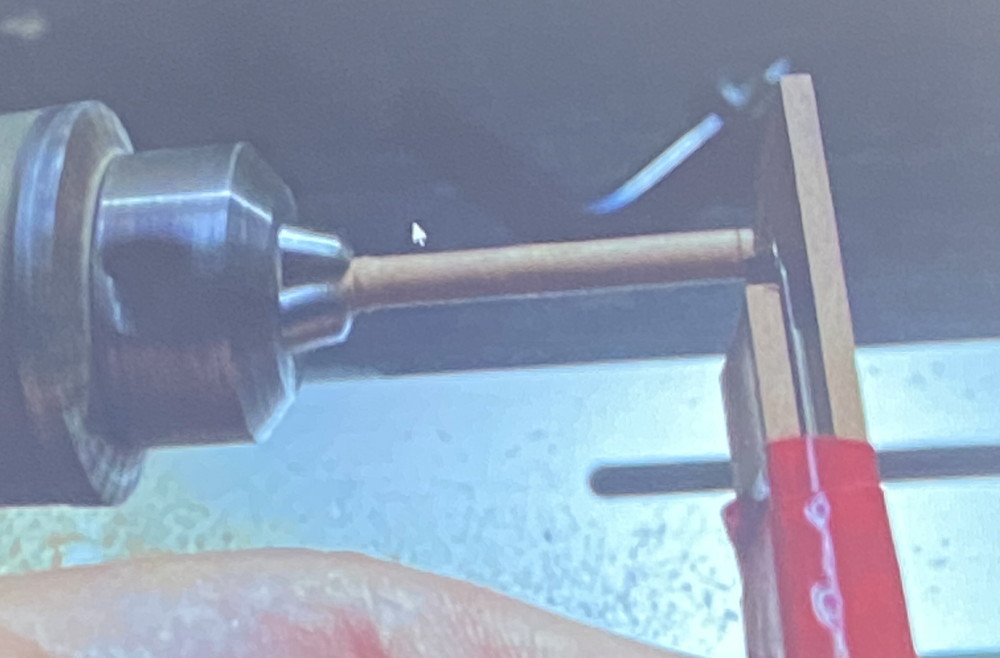

縮尺が1/72なので、大砲も小さいので加工が大変です。

砲架を治具を使って正確に加工されています。

砲架を治具を使って正確に加工されています。

段々を削るのに、ちょっと変わった方法で加工されています。

先端ビットで削るのでは無く鋸を入れて段々加工されています。

先端ビットで削るのでは無く鋸を入れて段々加工されています。

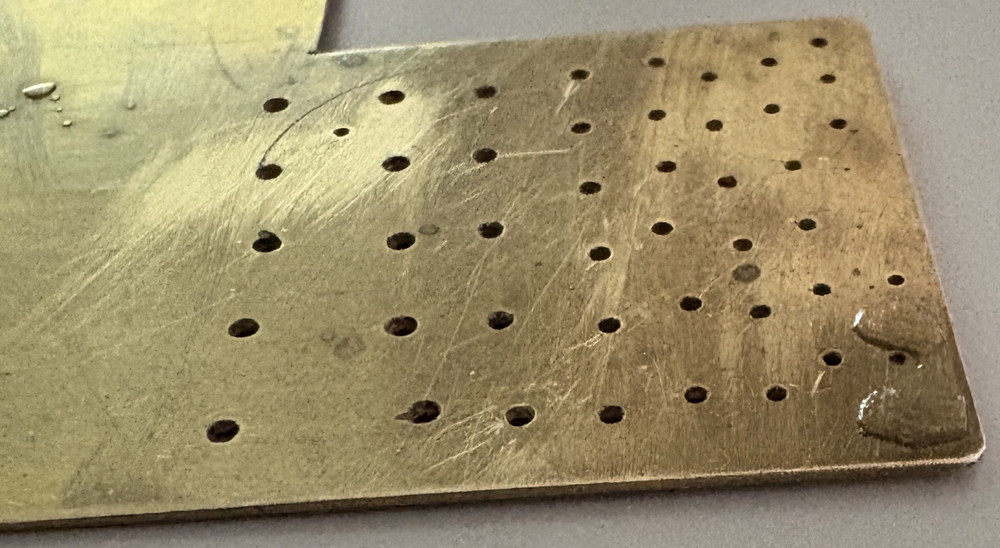

穴開けも、型を作って正確にあけておられます。

凄いですねぇ~

まだまだ話は続くのですが、今回はココまでです

次回をお楽しみに(^^)/