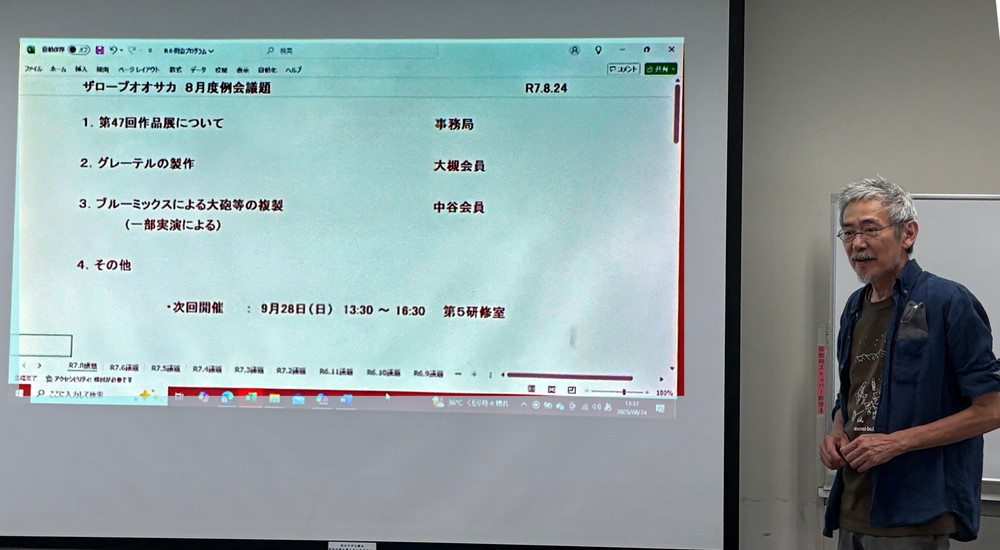

まだまだ暑い日が続きますが、本日は17名の参加でした。

今回から三木さんが司会進行をされました。

最初に新入会委員の紹介がありました。

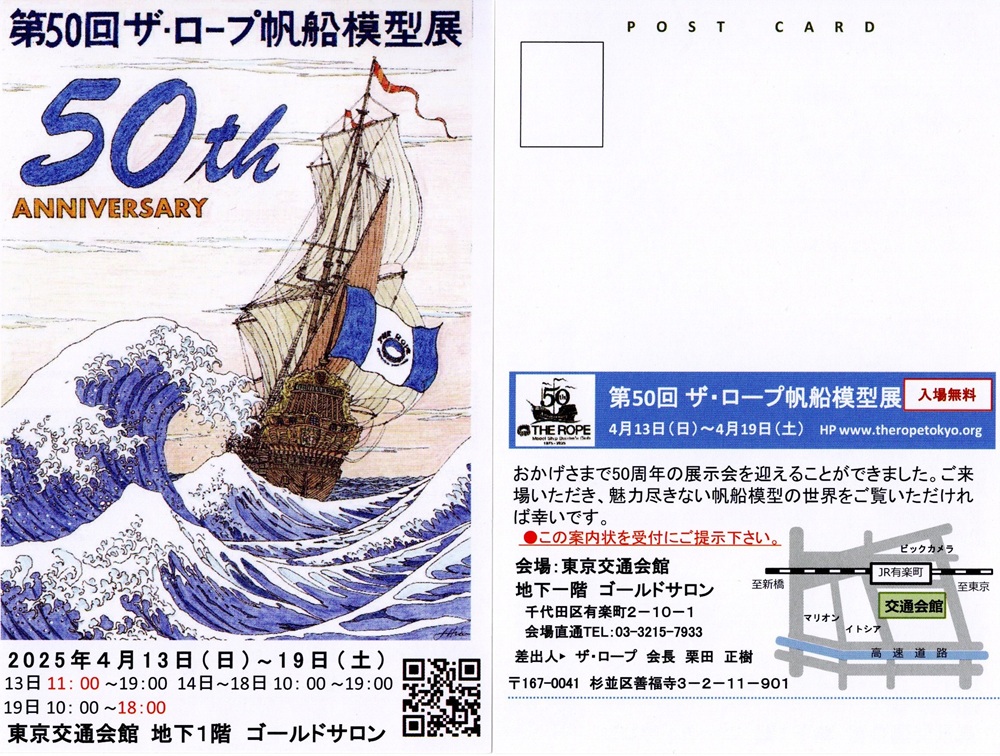

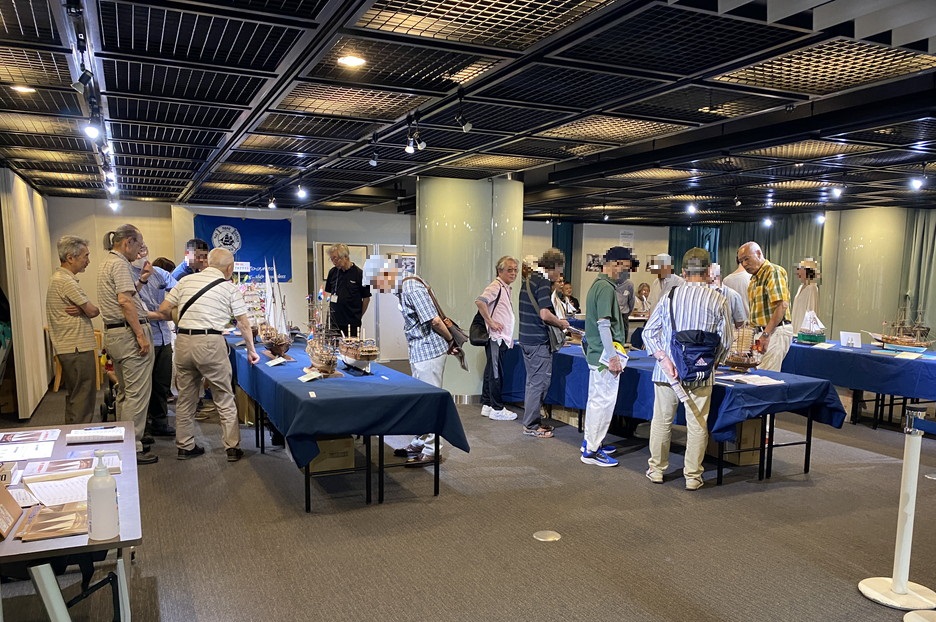

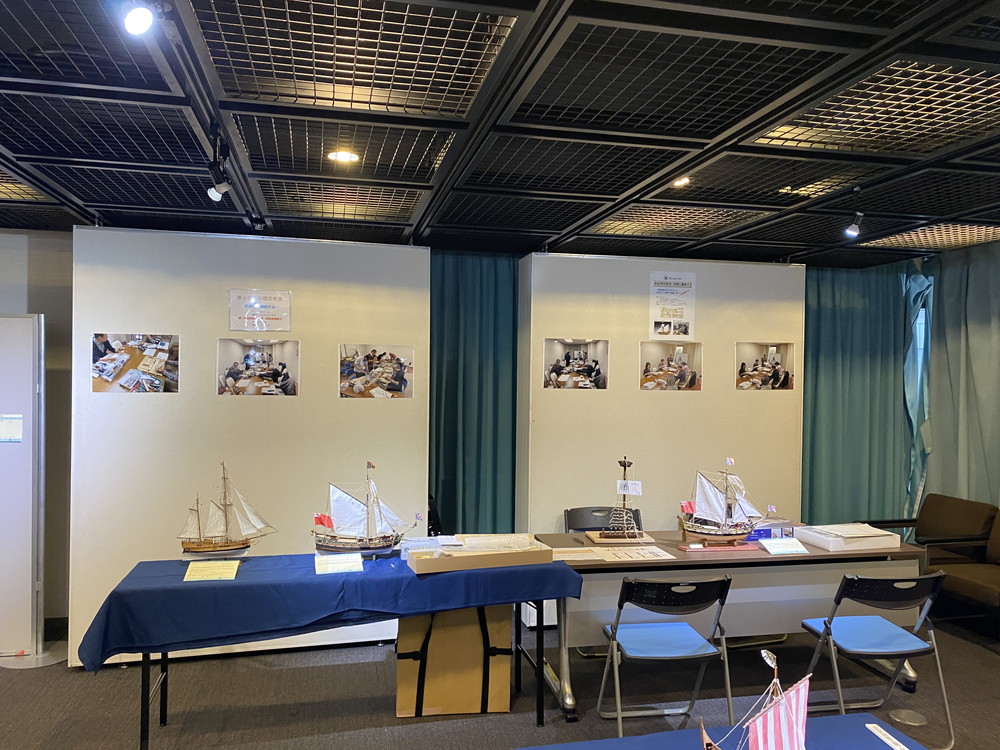

次に、金岡事務局長から作品展の結果について報告がありました。

今回、展示会場が変わりましたが、参加者総数やリピータ数、新規参加者には特に変化はありませんでした。

今後さらに多くの方々に見ていただけるよう工夫していきます。

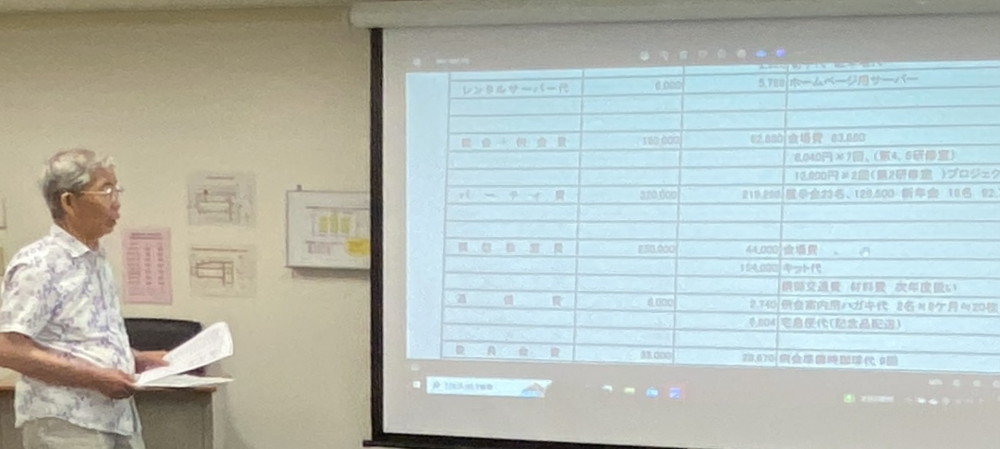

松尾さんから遅れている令和5年度決算について説明がありました。

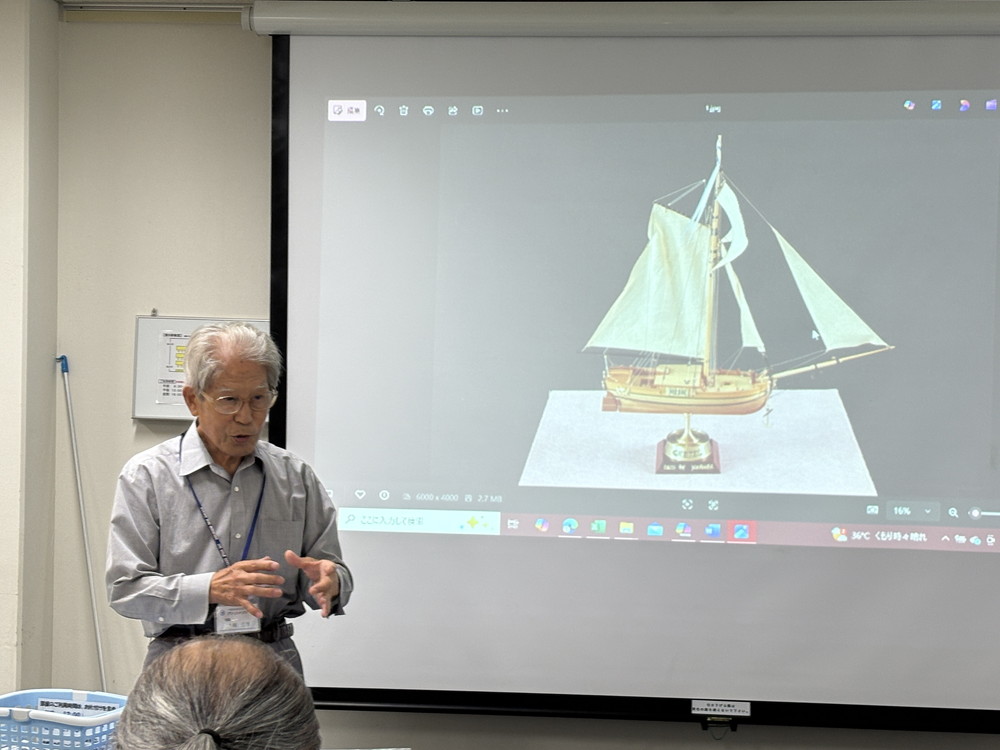

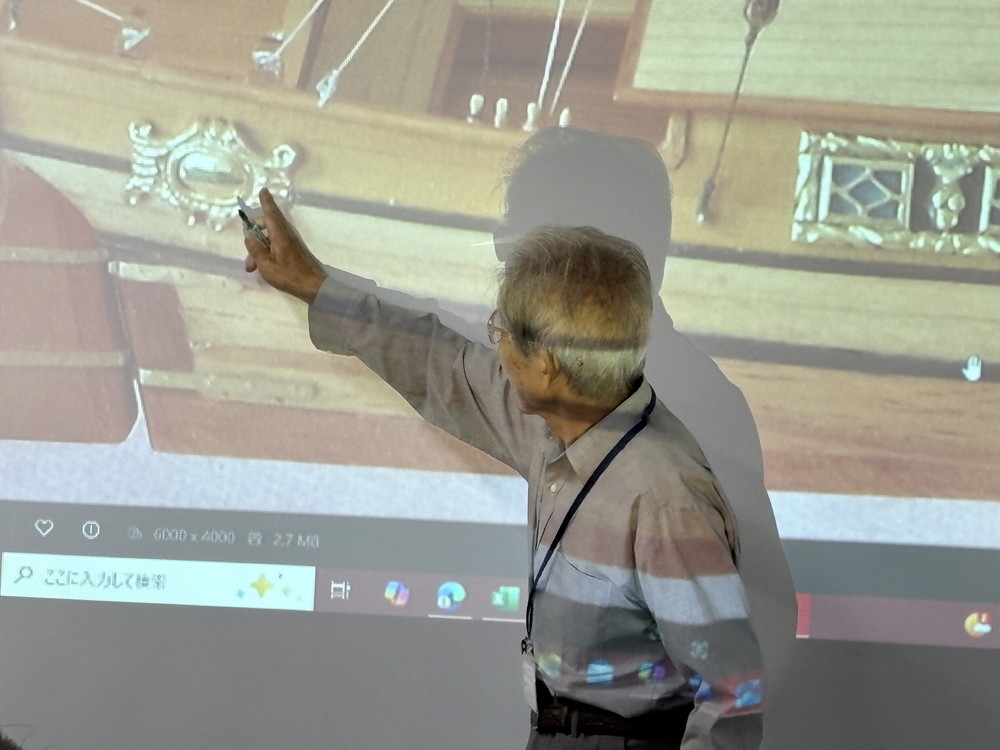

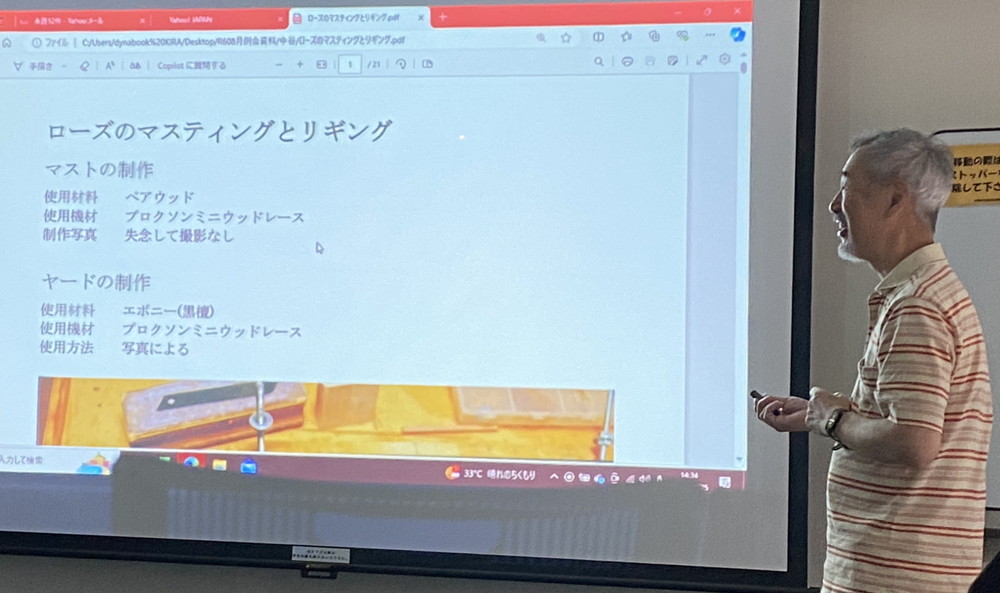

中谷さんからローズの製作について紹介がありました。

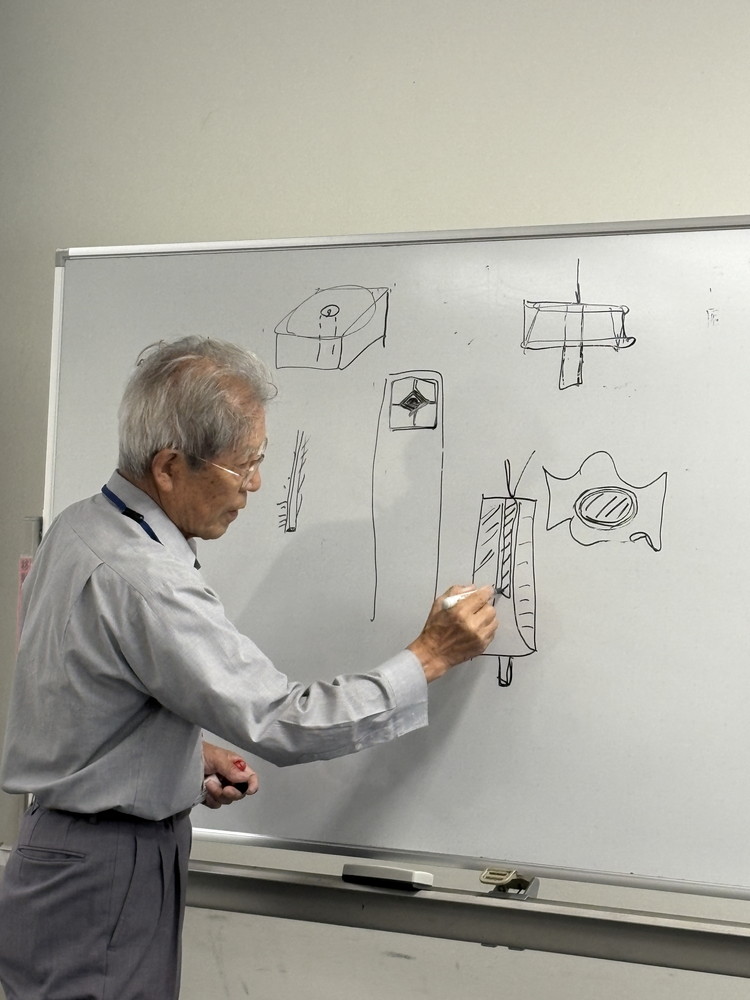

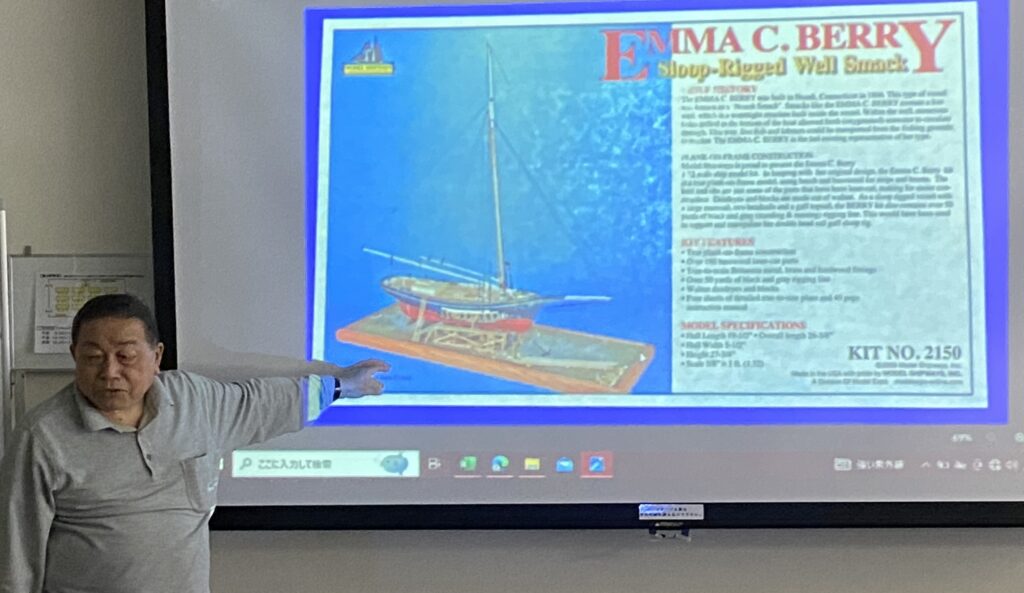

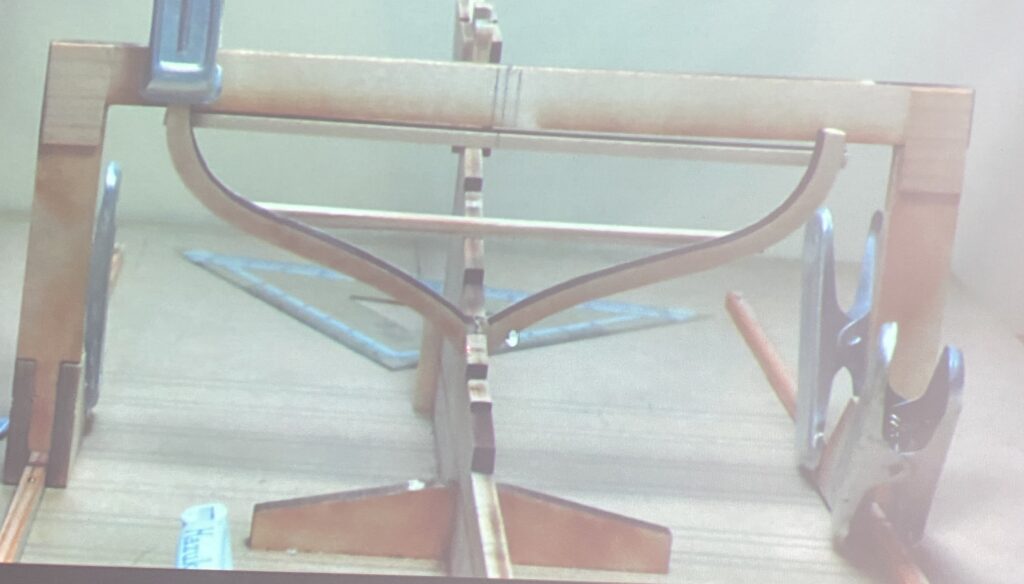

今回は滑車です。

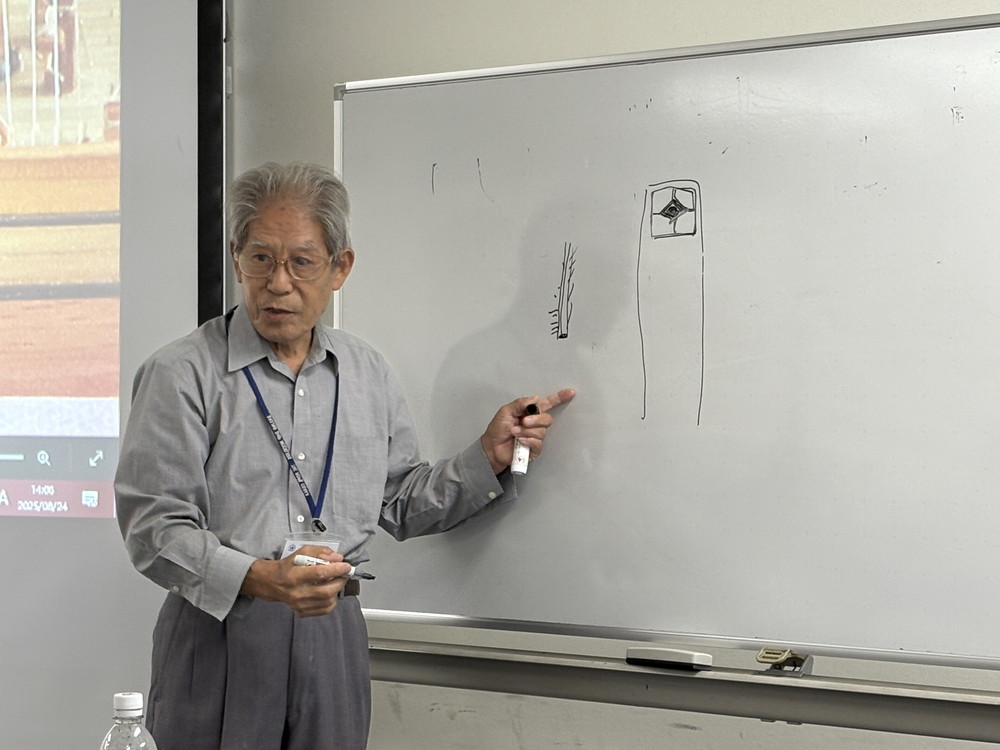

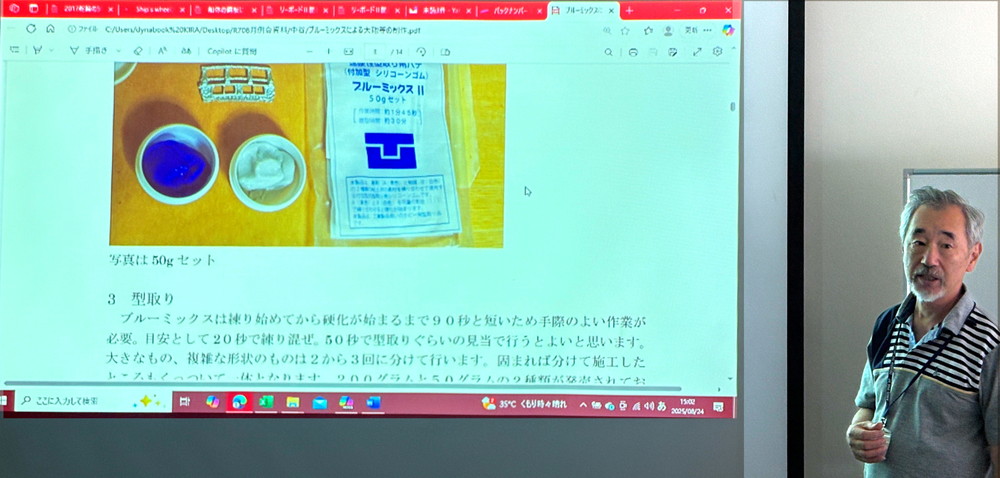

最初にデッドアイ=三目滑車の自作方法について説明がありました。

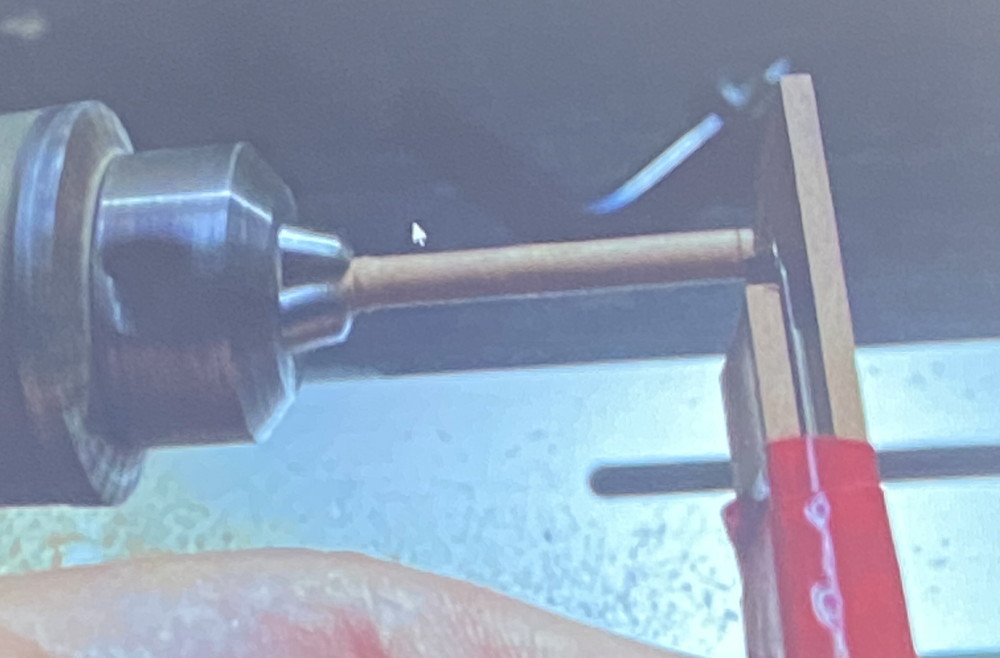

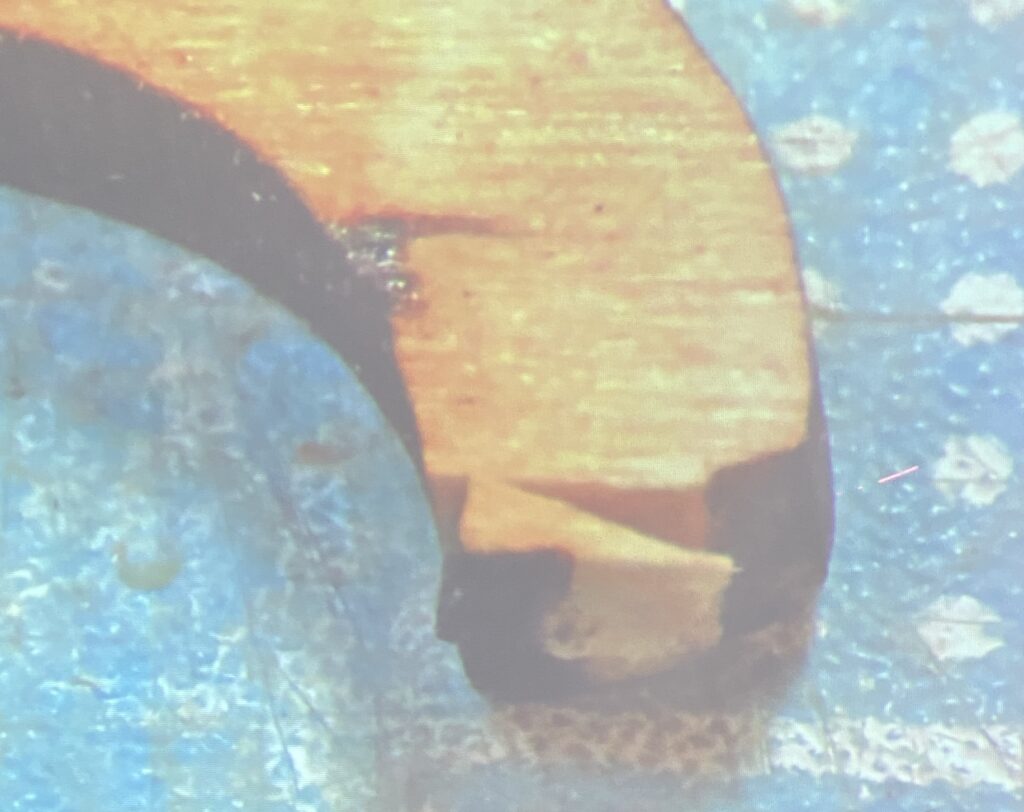

写真はペアウッドを丸材に加工しているところです。

ペアウッドは板材から角材を切り出しそれを旋盤で丸材にしています。

L字金具に2.5mmの穴をドリルであけて、角材を直径2.5mmの丸棒に加工します。

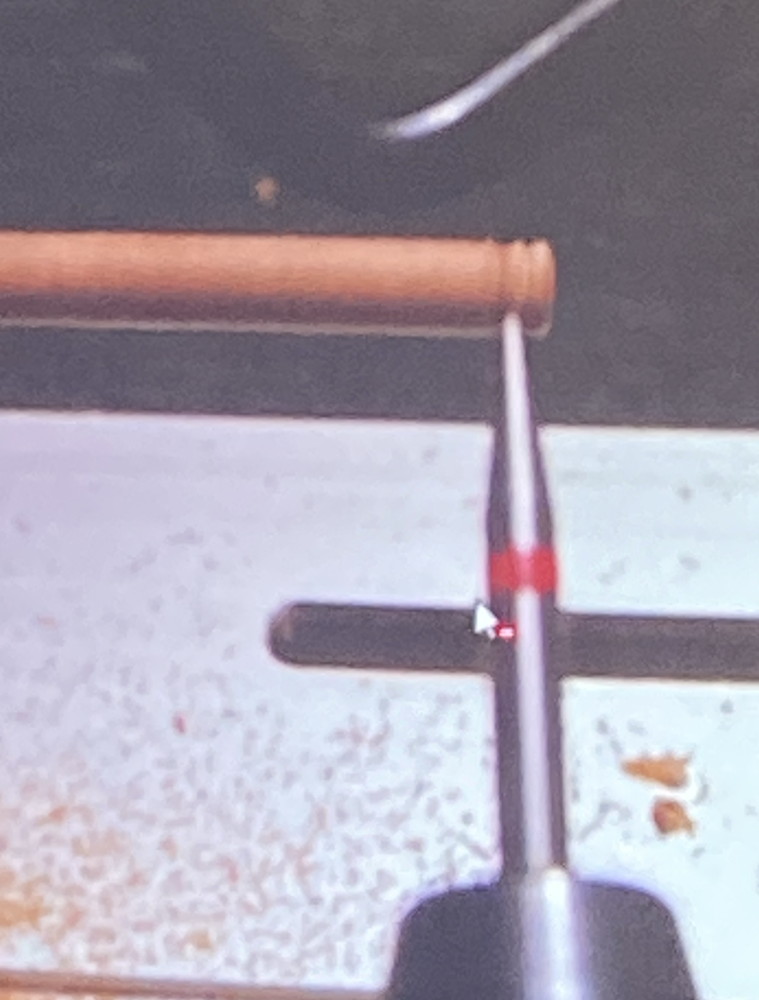

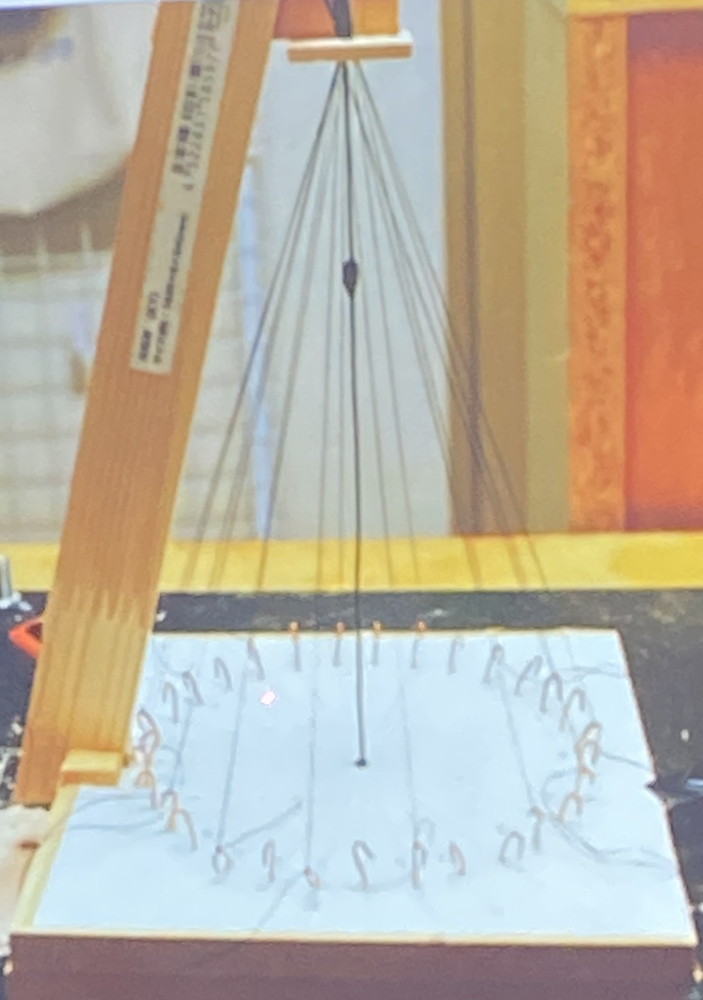

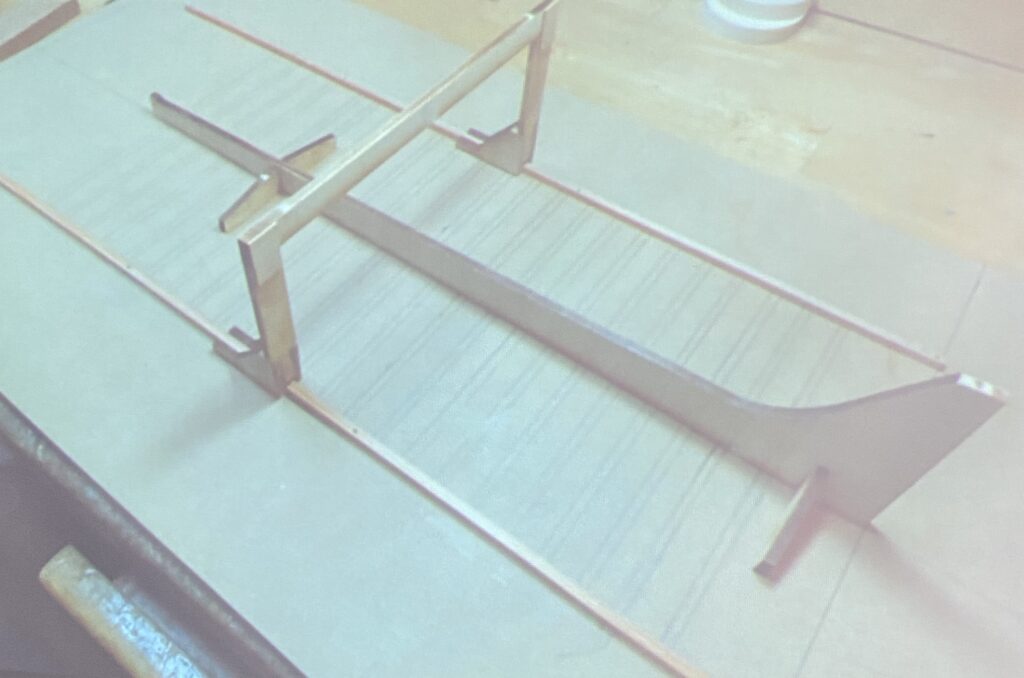

この丸材をデッドアイの厚さに均等に切り出すための治具です。

これで傷をつけて厚さの目印とします。

綺麗に印をつけるためには、棒材が楕円でなく正確な円になっていることが必須となります。

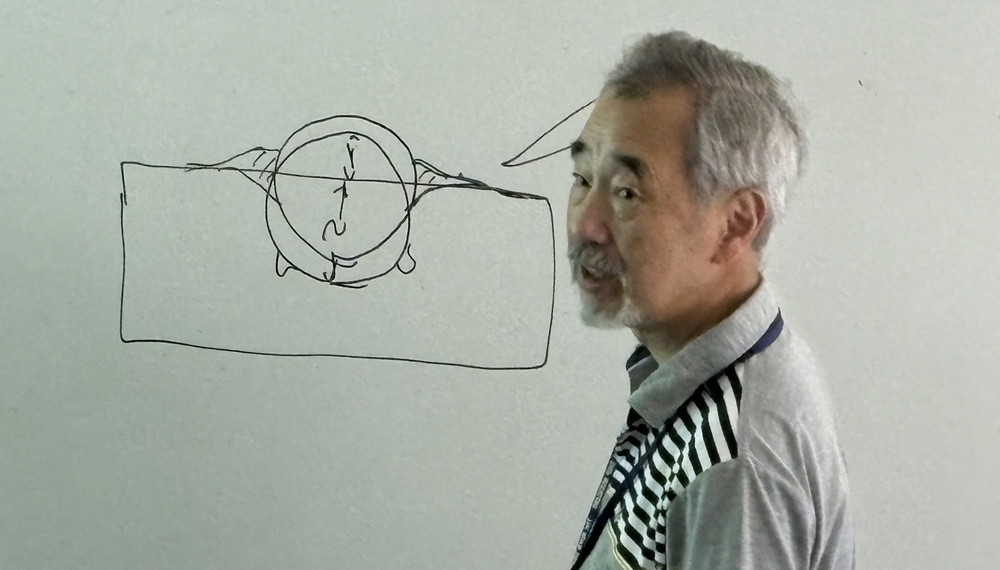

ルーターで滑車の溝を掘ります。

慎重に作業をします。

旋盤に加えた円柱のブレると作業になりません。

円柱材とチャックを十分に擦り合わせて装着する必要があります。

溝がきれいに掘れるたら

先ほど付けた印にそってのこぎりで切り出します。

簡単に書きましたが、実際にやってみると結構難しいです。

最初の加工で真円度の良い丸棒に加工できないと、うまく溝を掘ったり、厚さの印を全周に刻んだりできません。

結構真円に加工するのは骨です。

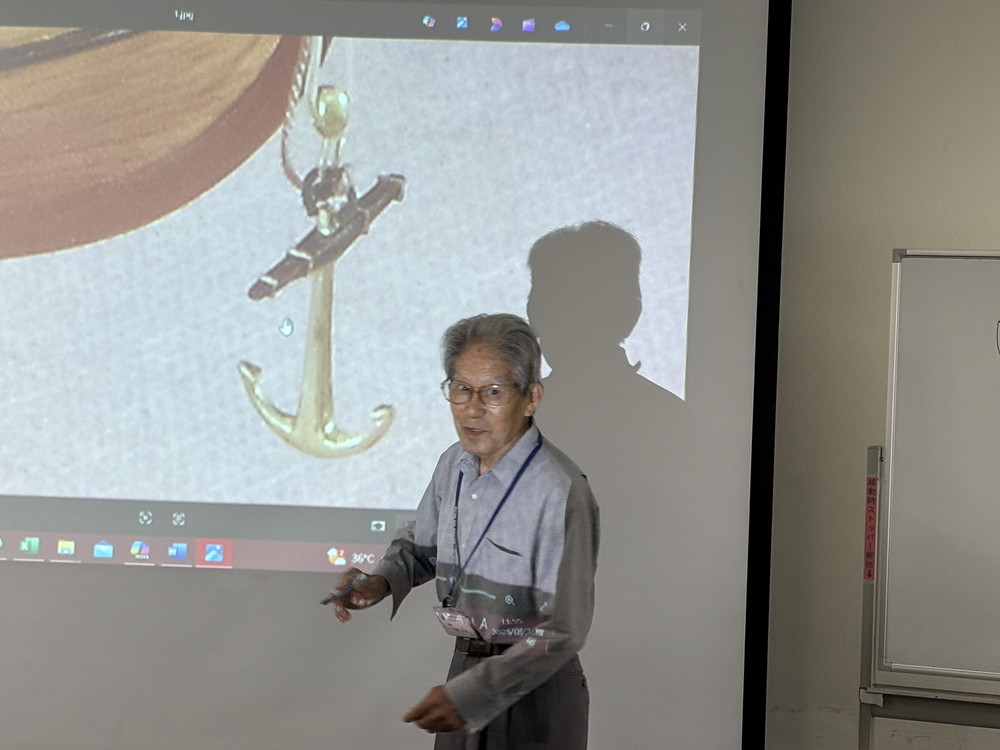

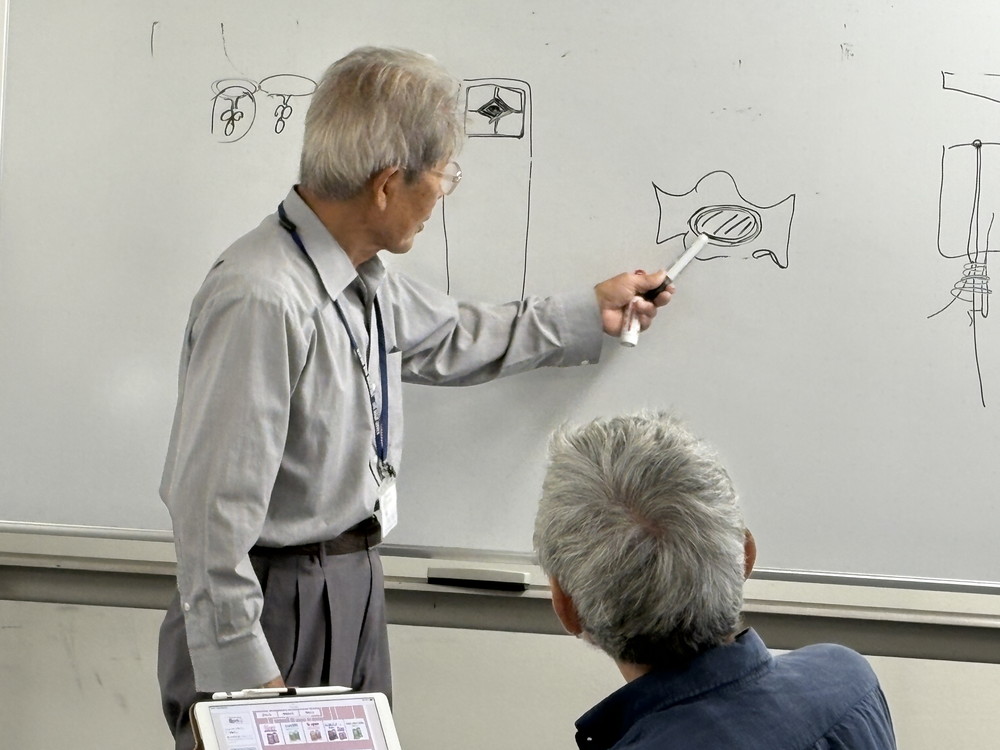

デッドアイはシュラウドに使う滑車です。

3つの穴の位置決めが大変です。

デッドアイの名前がこの三つの穴が両目と鼻か口=骸骨に見えることからなずけられたそうです。

この3つの穴がが歪んでしまうと見栄えが悪くなります。

3本のピンを3か所穴をあけた筒に差し込んで、位置決めをします。

3つの穴をあける場所の位置決めができたら、ドリススタンドで穴をあけます。

ルーターで手持ちで穴をあけてはいけません。

綺麗に穴があけれられません。

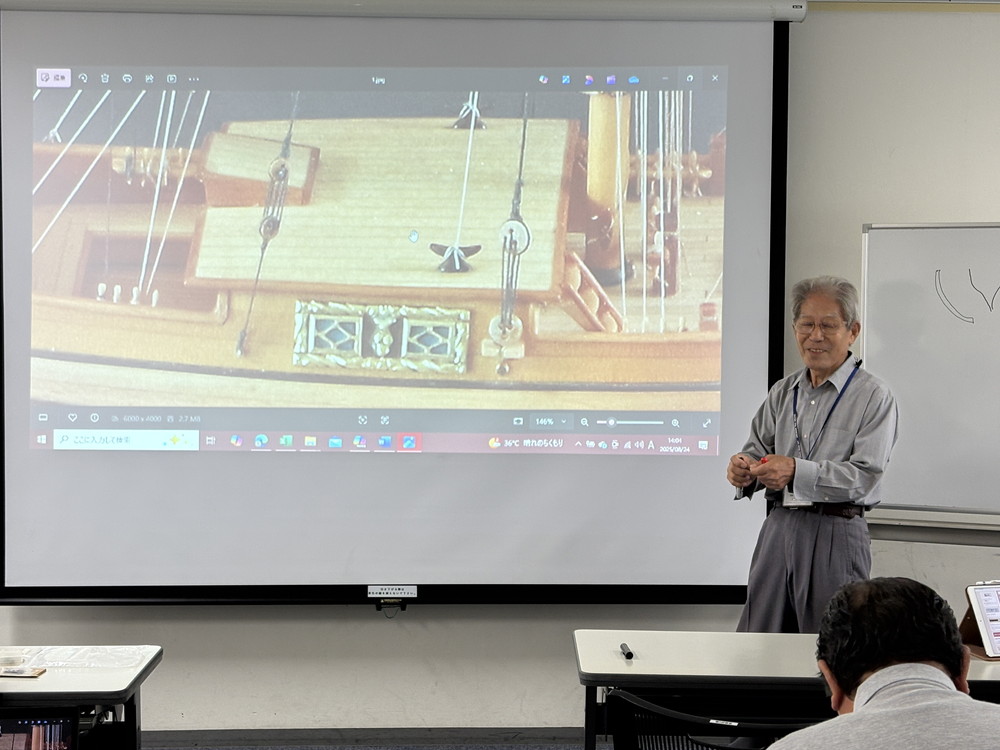

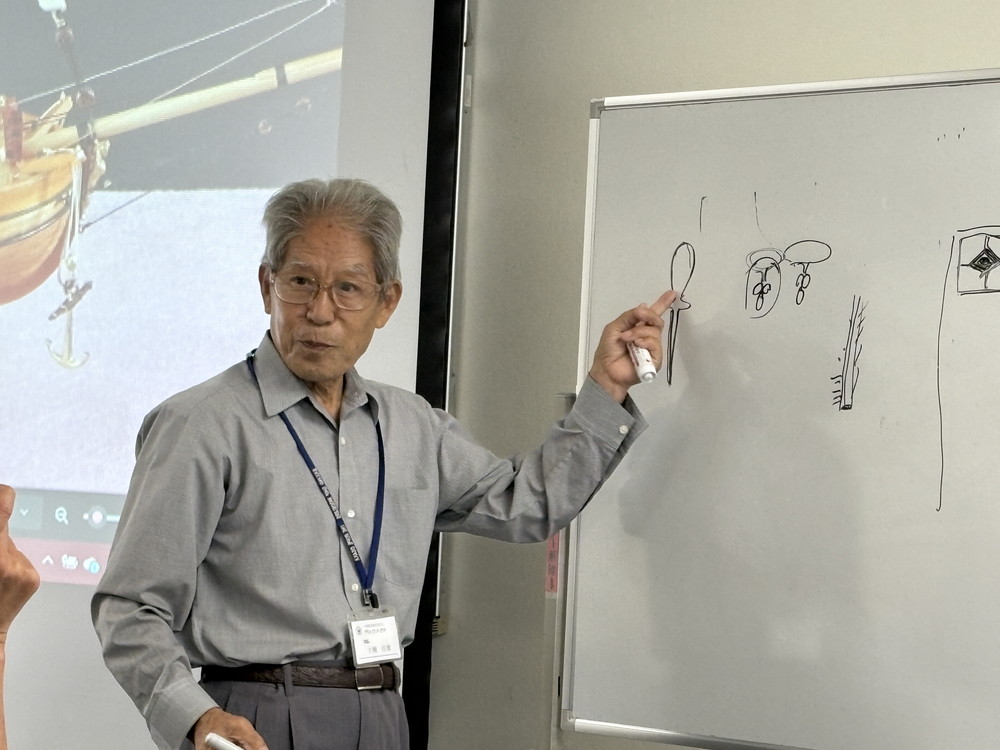

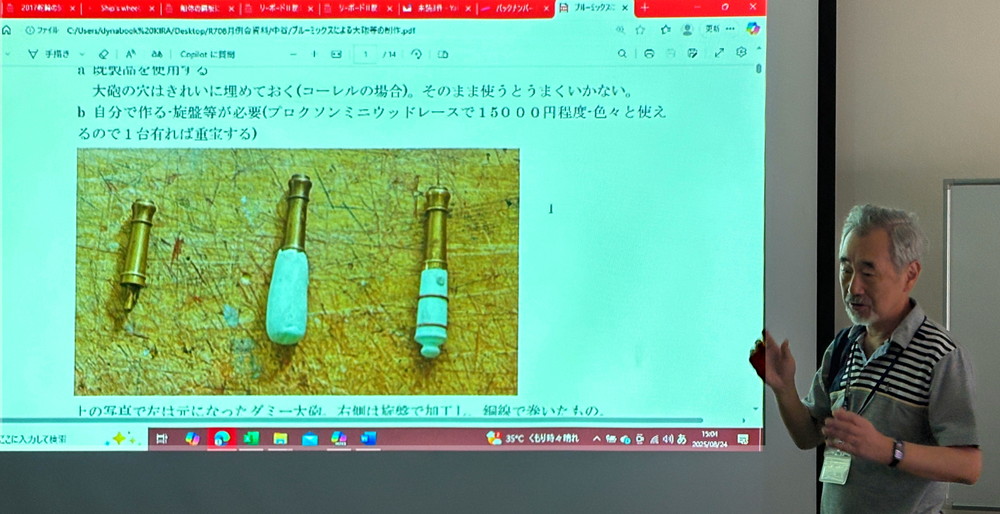

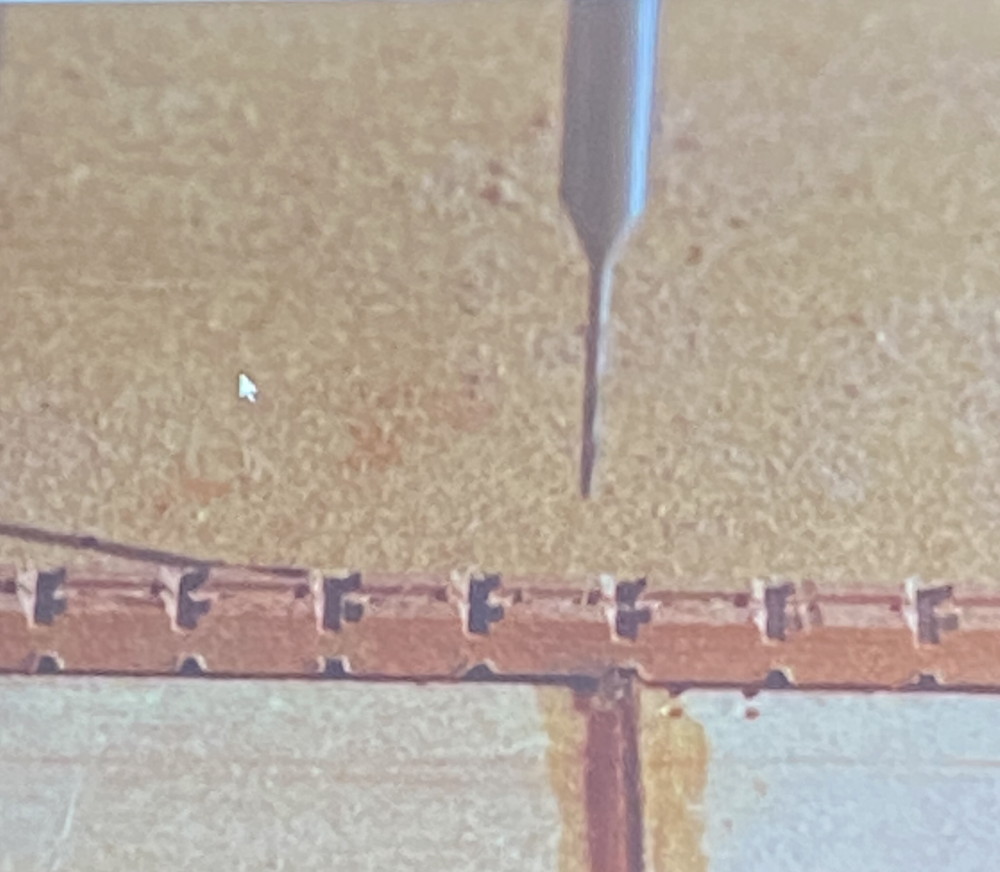

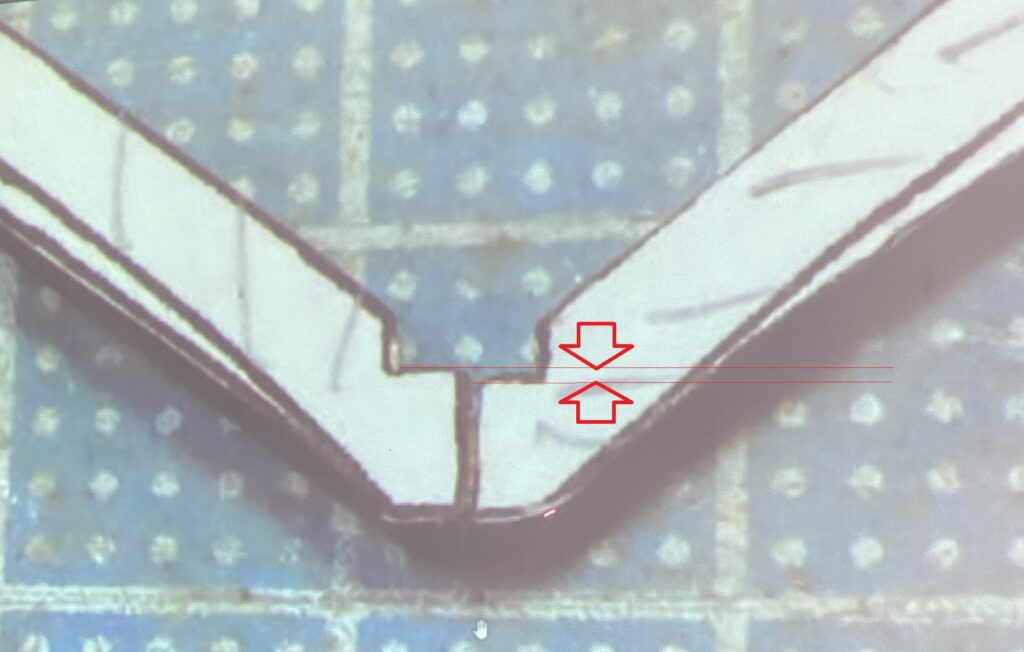

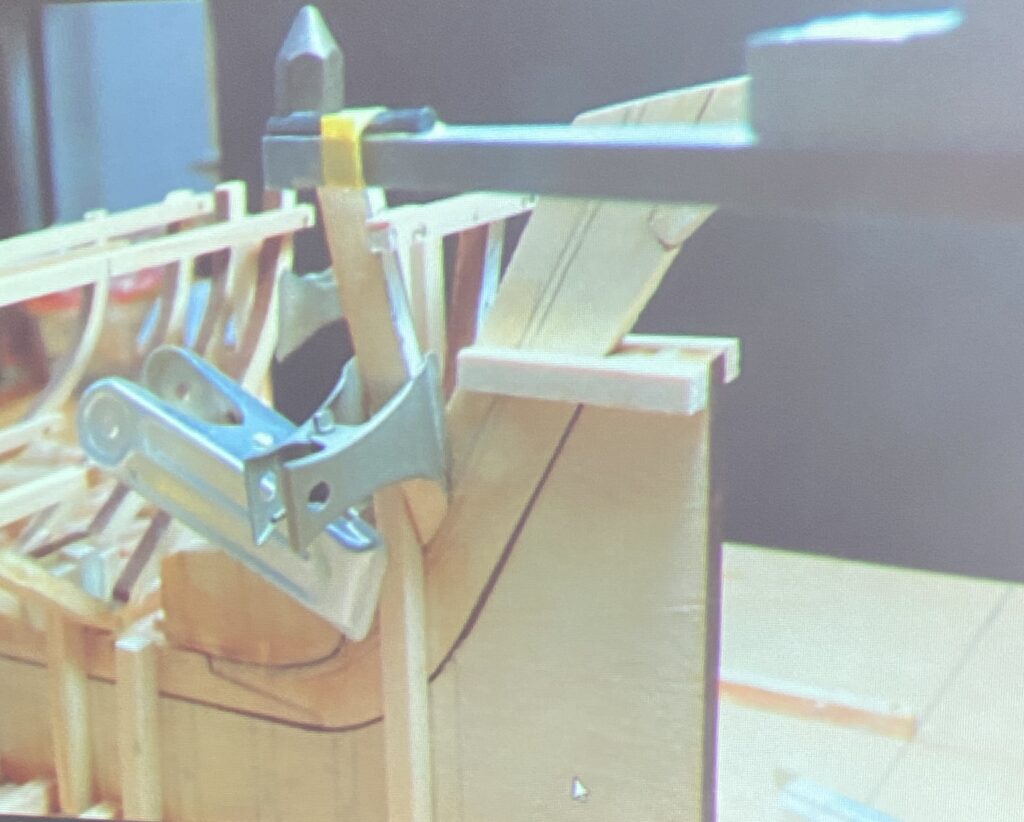

次に滑車の加工です。

サーキュラーソーを使って効率的に加工します。

シングル滑車もダブル滑車もこの治具を使って溝堀加工が簡単にできます。

溝が掘れたら、滑車の穴をフライス盤であけます。

2か所あけます。必ず面取りして通すロープがきれいに馴染むようにします。

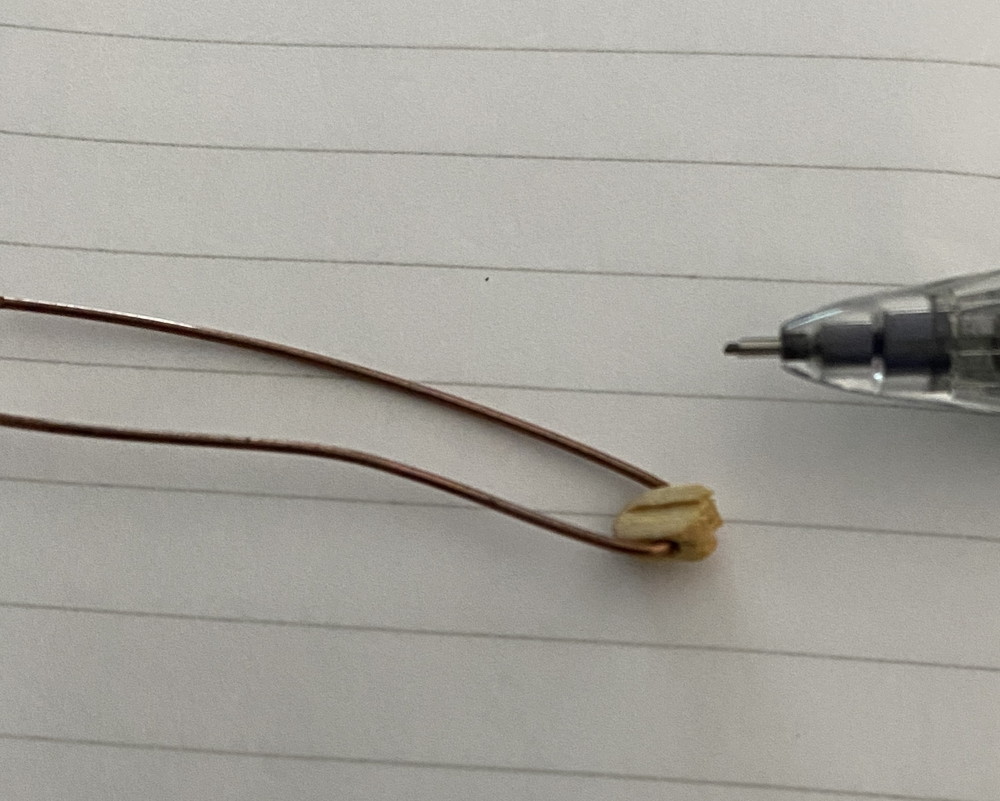

ピンセットや刺抜きで滑車を保持する方法がありますが、穴に銅線を通す方法もあります。

結構しっかり保持できるのと、床に落とした場合も見つけやすくなります。

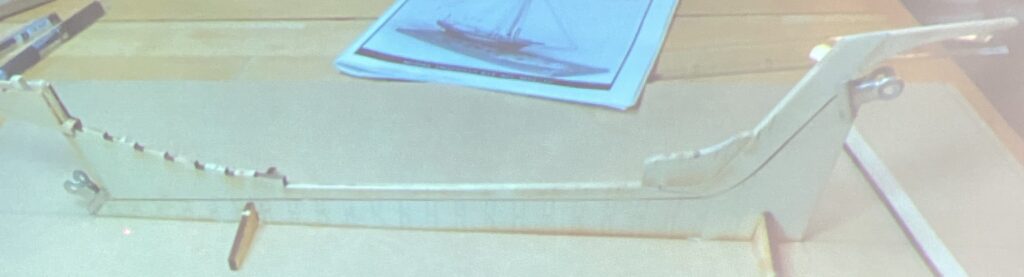

マウスの加工治具の紹介がありました。

綺麗な仕上がりになりますが、その分手間もかかります。

焦らず急がずじっくり作業をします。

ロープを自分で撚ります。

自分で撚る理由はS撚りが欲しいのと撚り目をクッキリさせるためです。

S撚り、Z撚りの話やマウスの加工治具についても解説がありました。

The Rigging Of Ships RCAndersonP94

シュラウドは右舷、左舷でZ撚りとS撚りを使い分けると記述があります。

S撚りだとデッドアイを右巻きに、Z撚りだと左巻きと記載してありますが、他の文献と逆になっています???

白井先生の帆船模型製作技法P164にはS撚りの場合左巻き、Z撚りの場合右巻きと逆の解説になっています???

洋書で有名なHistpricalShipModelsP283にもS撚りが左巻き、Z撚りが右巻きです。

AncreのModeles Historiquesの写真をみると右舷がZ撚りで右巻き、左舷がS撚り左巻きです

Mast and Rigging English Ships Of WarのP42もS撚りが左巻き、Z撚りが右巻きです。

オランダの海事博物館のPrinsWIllemをみると右舷はZ撚りで右巻き左舷の写真はありません。

ミシン糸はZ撚りですからこれを3本撚りするとS撚りの太い索となりますので、ステイやシュラウドはS撚りの方が都合がいいです。

Z撚りで仕上げるには手縫い糸などのS撚りを3本撚るか、1段階細いZ撚りの糸で初めてS撚りZ撚りに仕上げるしかありませんので結構大変です。

中谷さんは、仕上げは木工ボンドを浸透させるのではなく炎であぶられたそうです。

これは高等技です。筆者は蜜蝋で仕上げています。

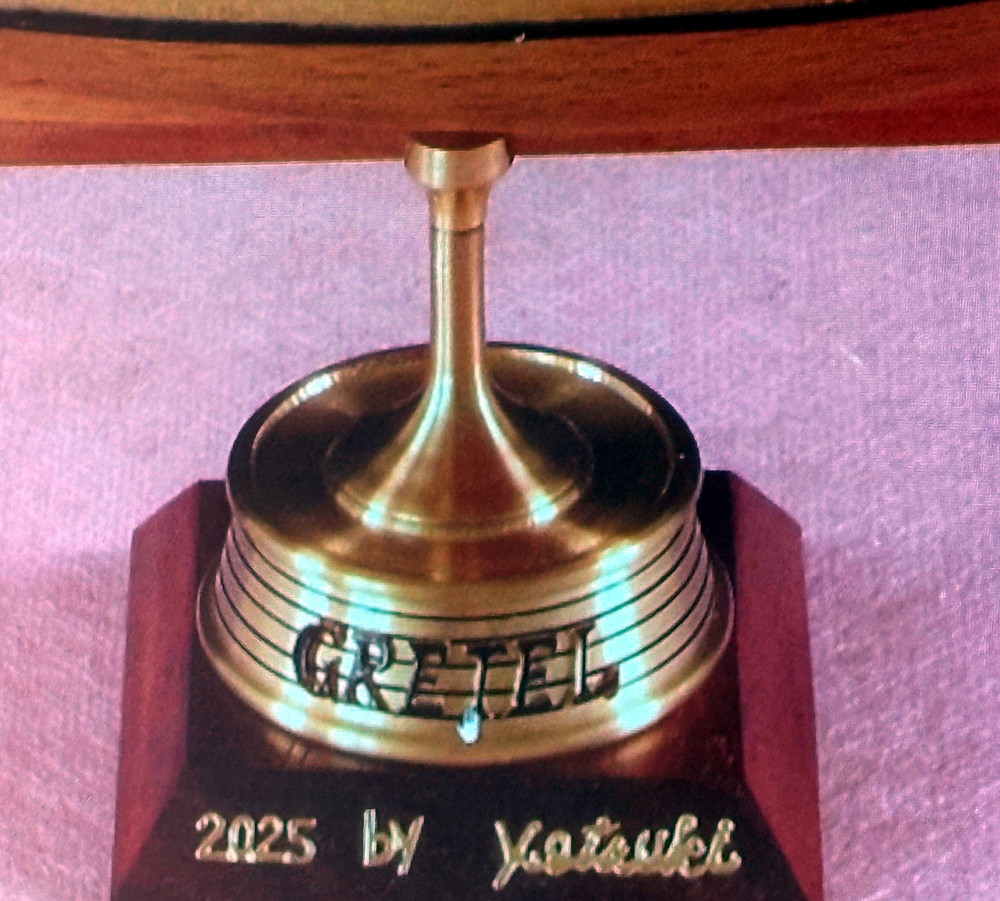

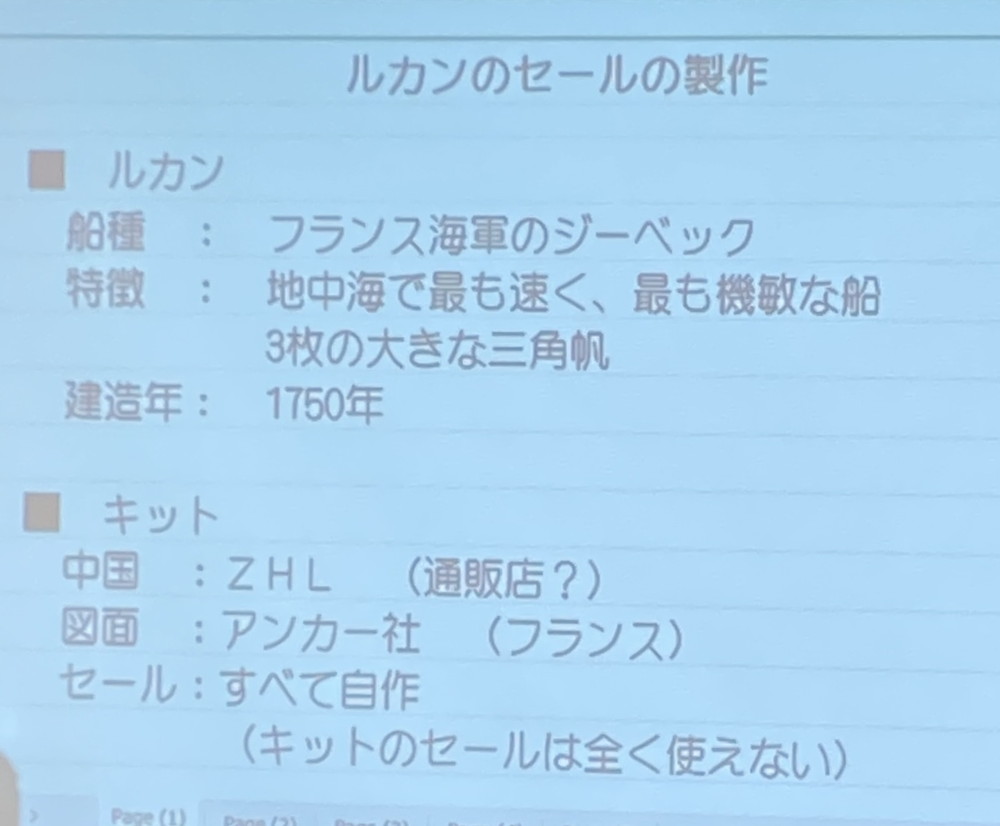

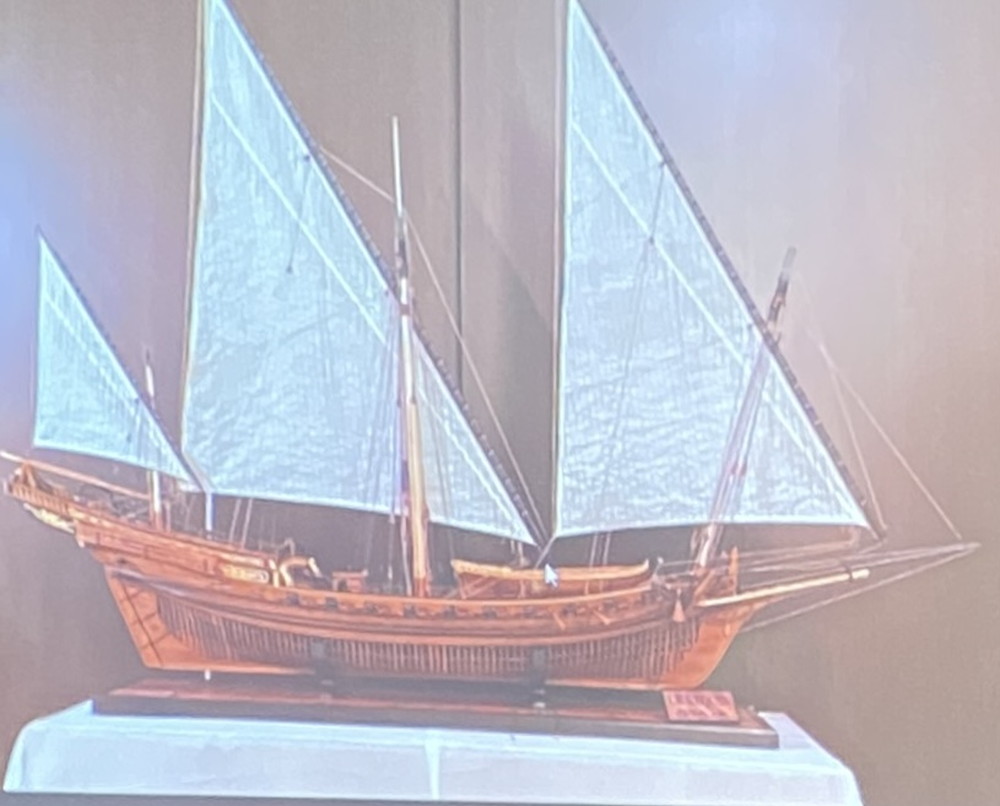

次は、金岡さんの1/48ジーベック:ルカンの帆の加工です。

ジーベックxebecというのは16世紀~19世紀主に地中海で交易目的に使用されたラテーンセイル(三角帆)の3本マストのオールも備えた船種で、フランス海軍やフランスやポルトガルの商船としても使われました。20~40門の砲を備え喫水は浅く3m積載量は約300tあったそうです。

ルカンとはLeRequinフランス語でサメのことです。

この模型はフランスのパリのショイヤー宮殿にある海事博物館に所蔵されている模型を参考にしています。Dicjtionary of ship types P230

1/48の大型模型で構造模型のキットでありながらセールが付くという珍しいキットです。

付属のセールは使わずに自作します。

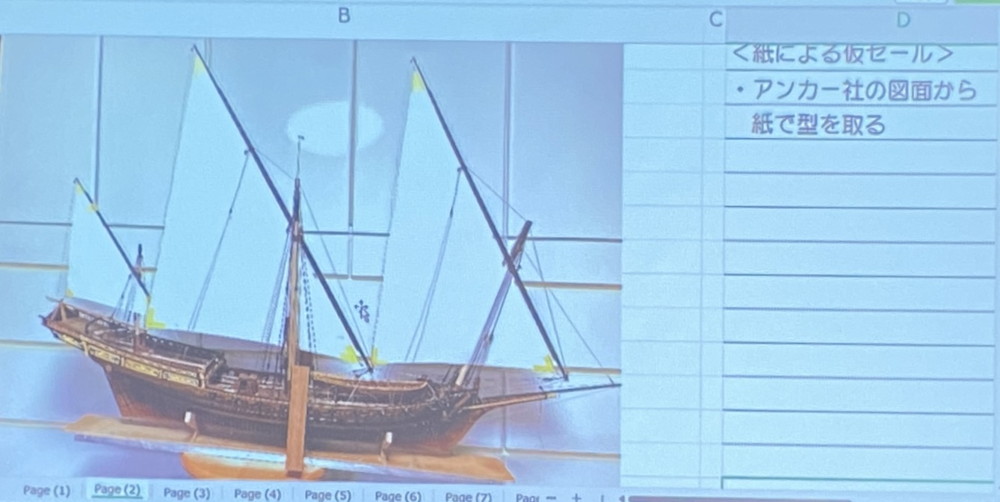

Ancreの本の図面から紙で型を起こします。

細部を修正します。

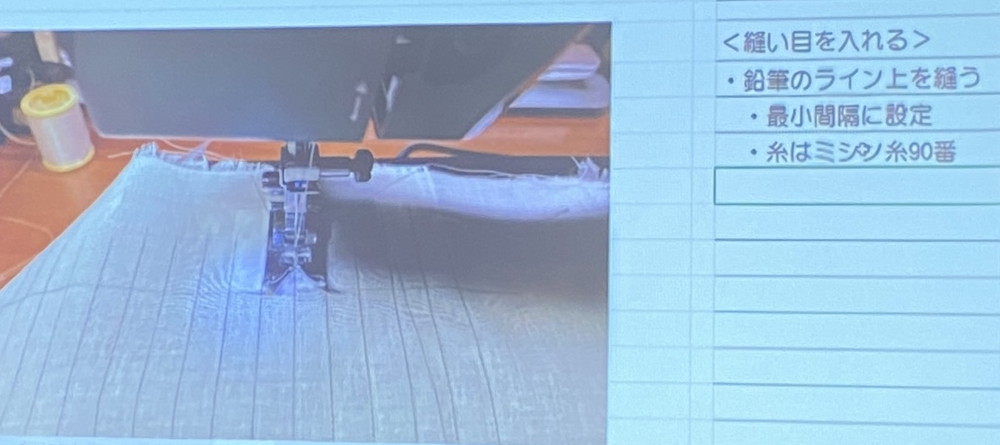

ミシンは、大阪市生野区のアックスヤマザキの「子育てにちょうどいいミシン」を使います。本箱に入る超コンパクトサイズでお手頃感抜群のミシンです。

90番の細い糸を鉛筆の線にあわせて縫っていきます。

縁の折り返しは、手芸用のテープを活用します。

アイロン接着両面テープという商品名で大変便利です。

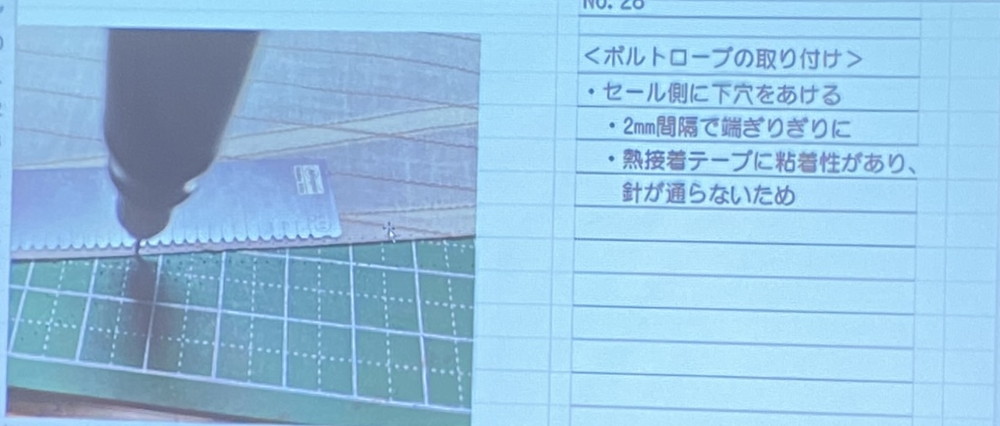

セールへのボルトロープの縫い付けは、ボルトロープの撚り目で縫い付けることはせずにセール側に2mm間隔で穴をあけて縫い付けています。

両面テープがあるので、そのままでは針は通りませんのでピンバイスで穴をあけます。

数が数だけに大変だったそうです。

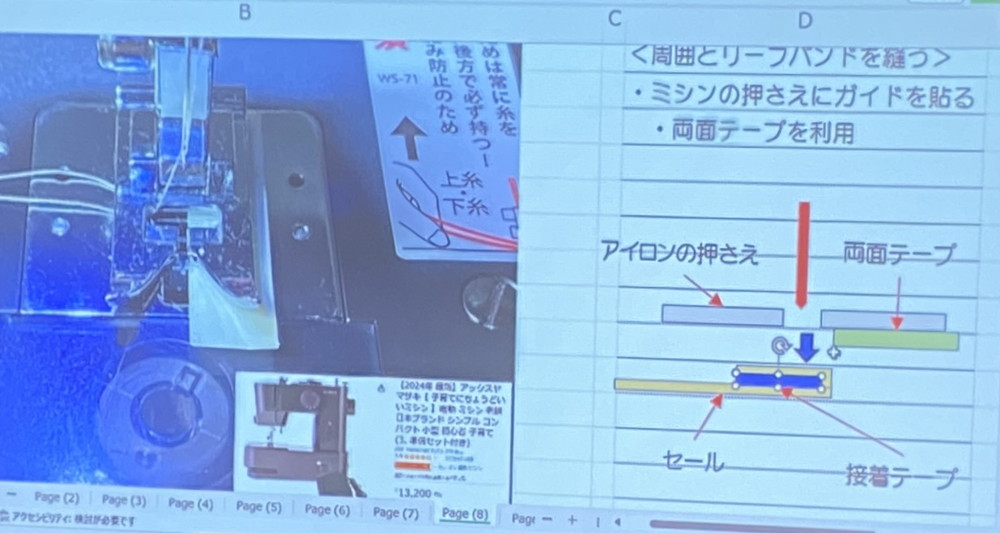

リーフバンドの縫い付けにはちょっとした治具を作られています。

先ほどの両面テープを上手く利用して段差ができないように工夫されています。

リーフバンドの縫い付けにはちょっとした治具を作られています。

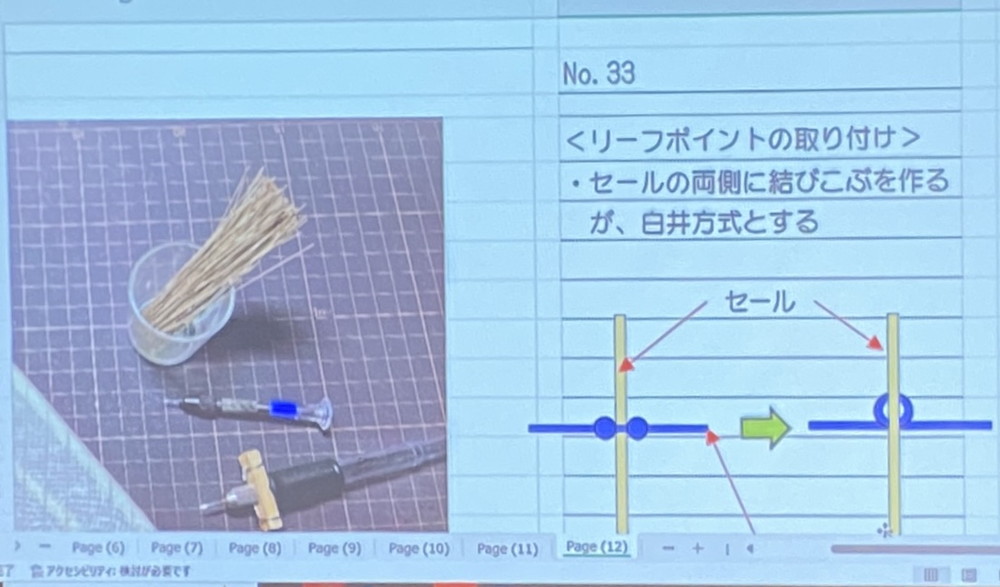

リーフポイントの取り付けも工夫がされています。

一般的なやり方では綺麗にできません。

綺麗に出来上がった作品です

まだまだお話が沢山あるのですが、今回はここまでです。

9月の例会をお楽しみに(^o^)/